|

近日,中国科学院华南植物园恢复生态学团队在热带造林碳汇研究方面取得重要进展。研究发现,在热带退化海岸台地进行多树种混交造林比单一树种人工林能更有效地促进土壤有机碳的积累,而土壤中磷元素的活化与可利用性提升是这一过程的关键驱动因素。

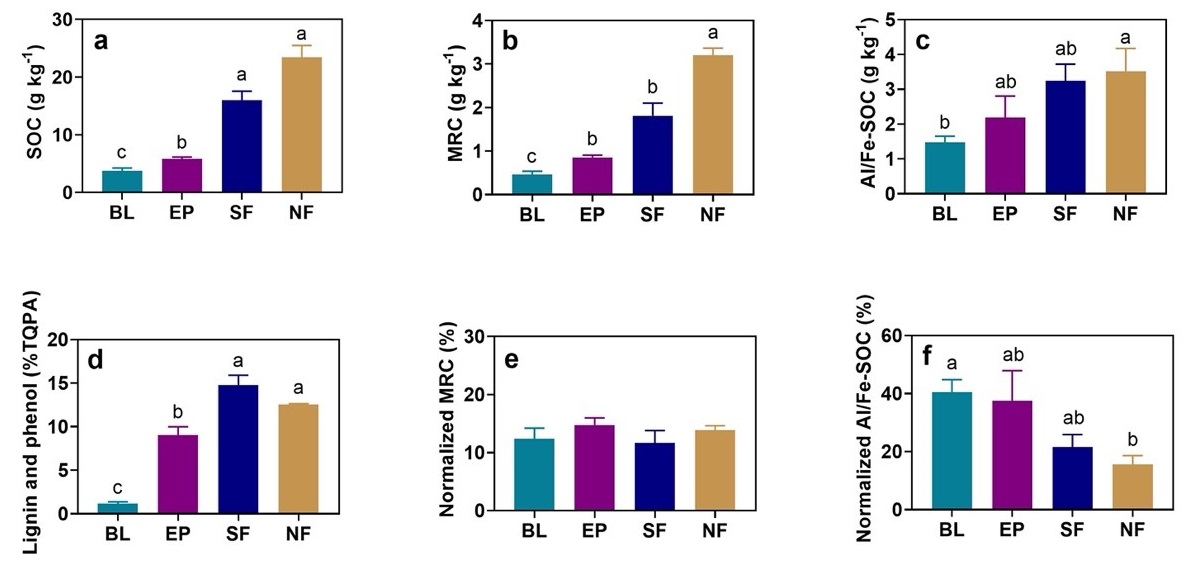

图1. 不同造林方式下土壤有机碳(SOC,a)、微生物残体碳(MRC,b)、铝/铁结合态有机碳(Al/Fe-SOC,c)、木质素与酚类相对丰度(d)、MRC占SOC比例(e)及Al/Fe-SOC占SOC比例(f)。样地类型包括:裸地(BL)、桉树人工林(EP)、次生混交林(SF)和天然林(NF)。

研究团队基于小良热带海岸生态系统定位研究站长达60年的植被恢复序列,选取——裸地、桉树纯林、混交次生林和天然林四种典型植被类型,系统比较了其土壤有机碳、养分含量、微生物特性及碳组分构成。结果显示,经过60年的恢复,混交林的土壤有机碳含量比裸地提高了68.2%,而桉树纯林仅提高36.5%,显示出多物种森林在碳积累方面的显著优势。

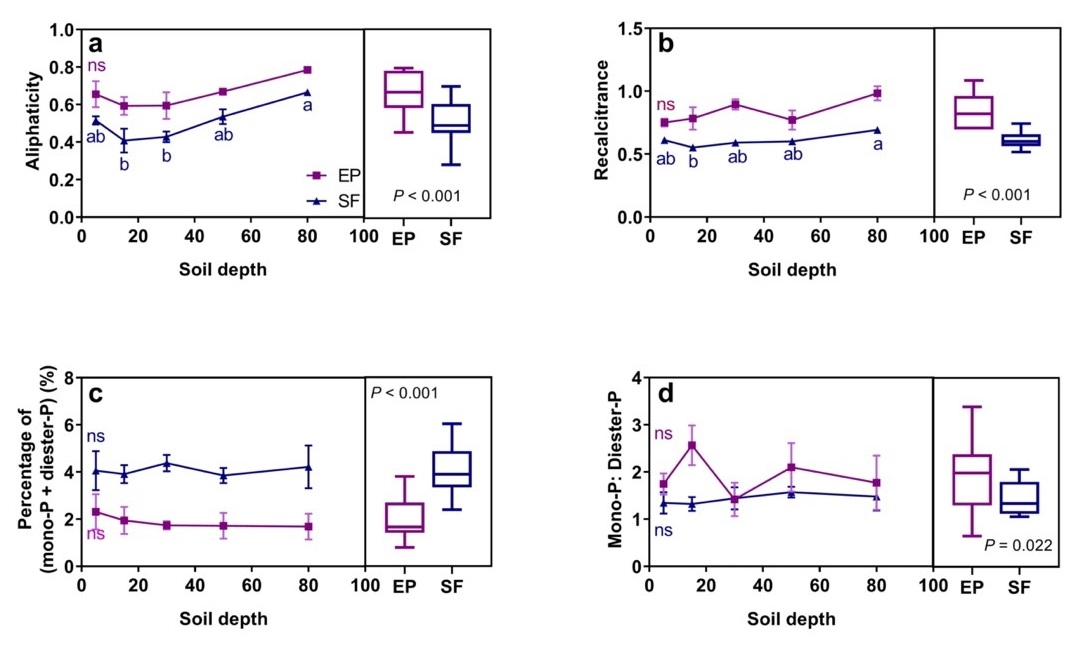

进一步分析发现,混交林中土壤磷的有效性显著高于纯林,表现为更高的有效磷含量和更低的磷单酯/二酯比值,表明其磷循环更为活跃。同时,混交林中的土壤微生物群落结构也发生了明显变化,丛枝菌根真菌比例上升,微生物对磷的需求增强,进而通过分泌酸性磷酸酶等机制促进土壤中磷的活化。

图2. 桉树人工林(EP)与混交次生林(SF)土壤剖面中磷库结构:脂肪族指数(a)、难分解性指数(b)、正磷酸盐磷在总磷中的占比(c)及单酯磷与双酯磷比值(d)。

研究还指出,混交林中植物与微生物之间的相互作用更为密切,植物通过根系分泌物和菌根网络促进磷的迁移与利用,而微生物则通过提高碳利用效率和促进微生物残体碳的积累,共同推动土壤有机碳的形成与稳定。

图3. 混交林通过增强磷有效性与调控微生物群落促进土壤碳积累的机制。

该研究系统阐明了热带海岸台地造林过程中“树种多样性—土壤磷有效性—微生物过程—土壤碳积累”之间的联动机制,强调了在热带退化地区造林时应优先选择多树种混合配置,并重视土壤磷素的动态监测与管理。研究人员建议,未来热带森林恢复项目应注重树种搭配,尤其是引入具有固氮能力的树种,以增强土壤养分循环,激活微生物群落,从而实现更高效、更持续的土壤碳汇增汇与生态系统恢复目标。这项研究不仅深化了对热带森林碳—磷耦合机制的理解,也为全球气候变化背景下的森林管理与生态修复提供了实践路径。

相关研究成果以“Accelerated soil carbon accumulation in an afforested multispecies forest compared with a monoculture driven by larger soil phosphorus mobilization”为题发表在国际学术期刊Journal of Environmental Management(《环境管理杂志》)上,中国科学院华南植物园鹤山站助理研究员李悦为论文第一作者,刘占锋研究员为通讯作者。研究获得了广东省基础与应用基础研究旗舰项目和国家自然科学基金等资助。论文地址:https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.127955

|