|

土壤病毒是地球上数量最多的生物因子之一,其在感染和重编程宿主微生物代谢的过程中,能够深刻影响土壤有机质的形成与稳定。然而,长期以来,病毒在土壤碳循环中的生态功能被严重低估,现有的碳循环模型主要关注“施肥—微生物—碳库”路径,对病毒通过感染、裂解和代谢辅助调控微生物周转及有机碳积累的机制缺乏直接证据。

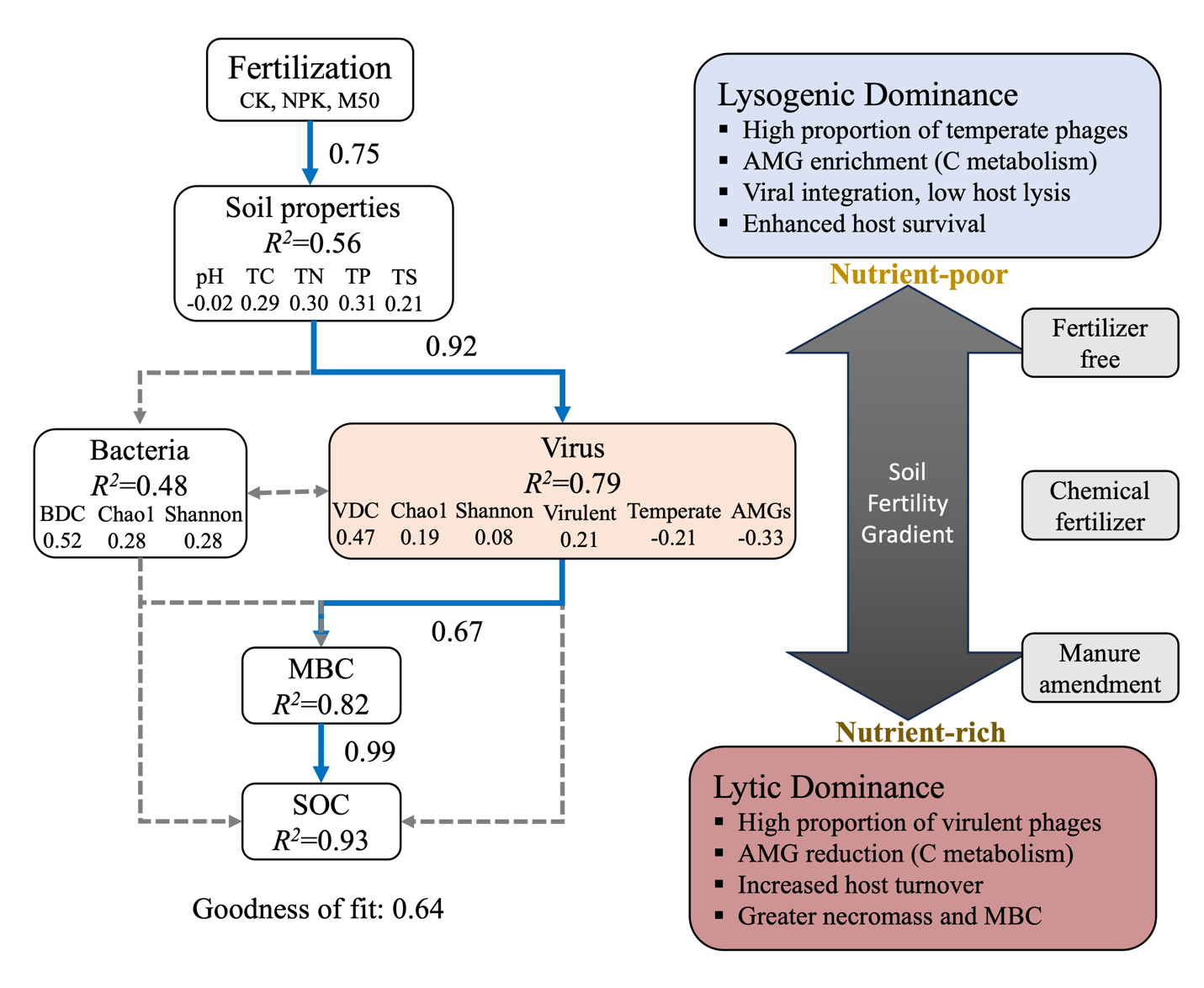

针对这一理论不足,中国科学院沈阳应用生态研究所梁小龙研究员团队依托红壤稻田长期定位施肥试验,结合病毒组学、微生物群落分析和结构方程模型,系统揭示了不同施肥策略驱动土壤病毒生活史转变及其在调控微生物周转和有机碳积累中的关键作用。研究发现,营养富集的有机肥配施处理显著促进病毒由溶原型向裂解型转变,病毒裂解加速了微生物死亡与残体碳生成,增强了土壤有机碳的积累潜力;而在低养分的无施肥或单施化肥条件下,病毒倾向保持溶原状态,通过携带辅助代谢基因(AMGs)支持宿主代谢功能和存活,维持微生物群落功能与生态系统稳定性。

研究进一步揭示,“施肥策略—病毒生活史—微生物周转—残体碳—土壤有机碳积累”构成了调控土壤碳循环的关键生态链条,施肥不仅改变养分供给,还通过病毒介导的微生物碳命运控制,决定了碳输入的去向与留存效率。该发现从病毒生态学角度阐明了施肥促进土壤有机碳积累的生物学机制,弥补了传统碳循环理论未能考虑病毒顶端调控效应的不足。该研究将病毒生态学纳入农业生态系统管理,强调了病毒作为可持续农业生态系统施肥策略不能被忽视的生物学维度。研究成果以Nutrient-Dependent Viral Lifestyle Shifts Drive Microbial Turnover and Soil Organic Carbon Accrual为题,发表在European Journal of Soil Science期刊。中国科学院沈阳生态所王永峰副研究员为第一作者,梁小龙研究员为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、辽宁省优秀青年基金、森林生态与保育重点实验室等资助。

论文链接:https://doi.org/10.1111/ejss.70220

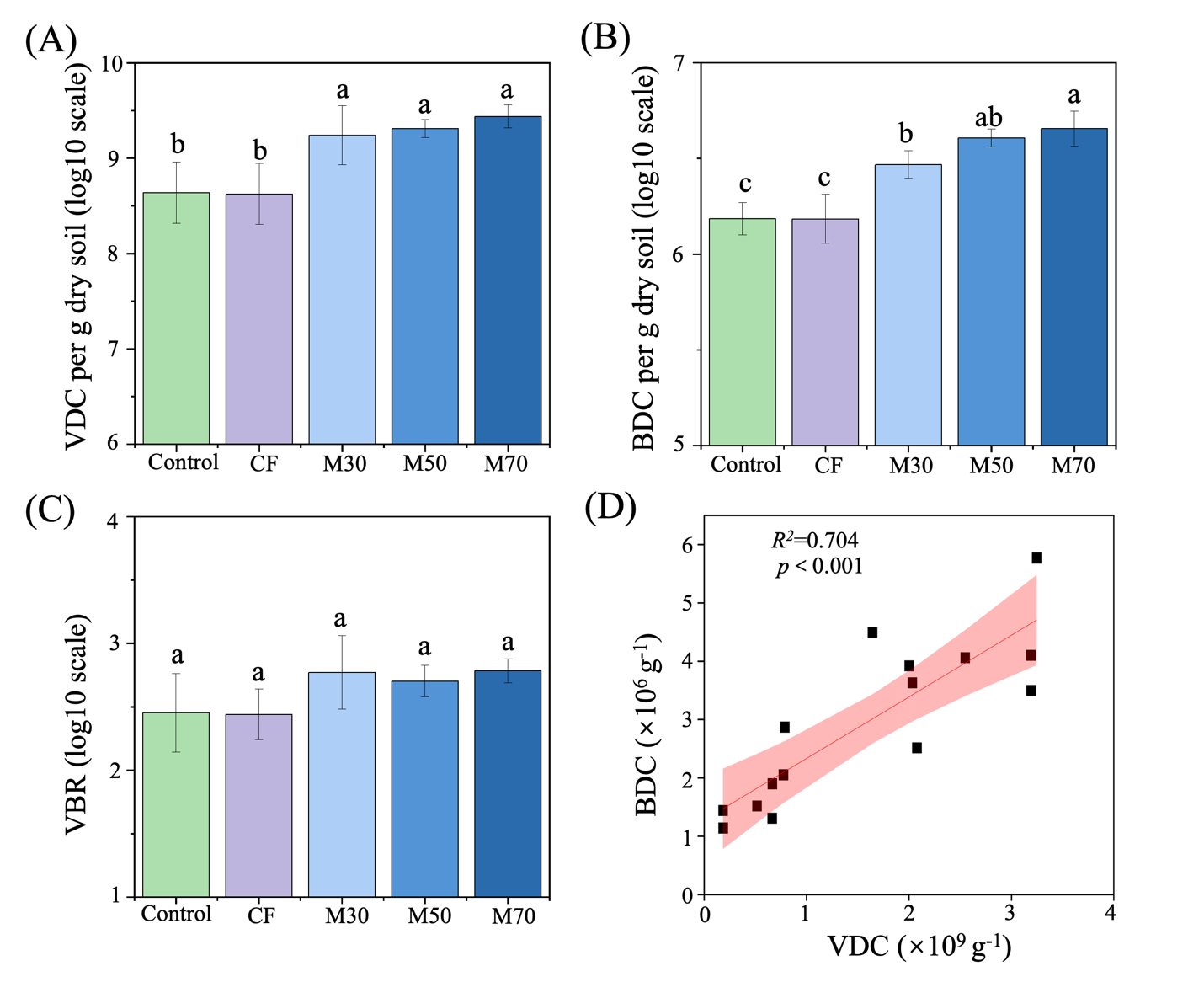

图1. 不同施肥策略下病毒与细菌丰度。(A)病毒颗粒的丰度;(B)细菌细胞的丰度;(C)病毒颗粒与细菌细胞数量的比值;(D)病毒丰度与细菌丰度的关系。Control表示无施肥处理;CF表示施加化肥处理;M30、M50、M70分别表示施用有机肥代替30%、50%、70%化学氮肥处理。

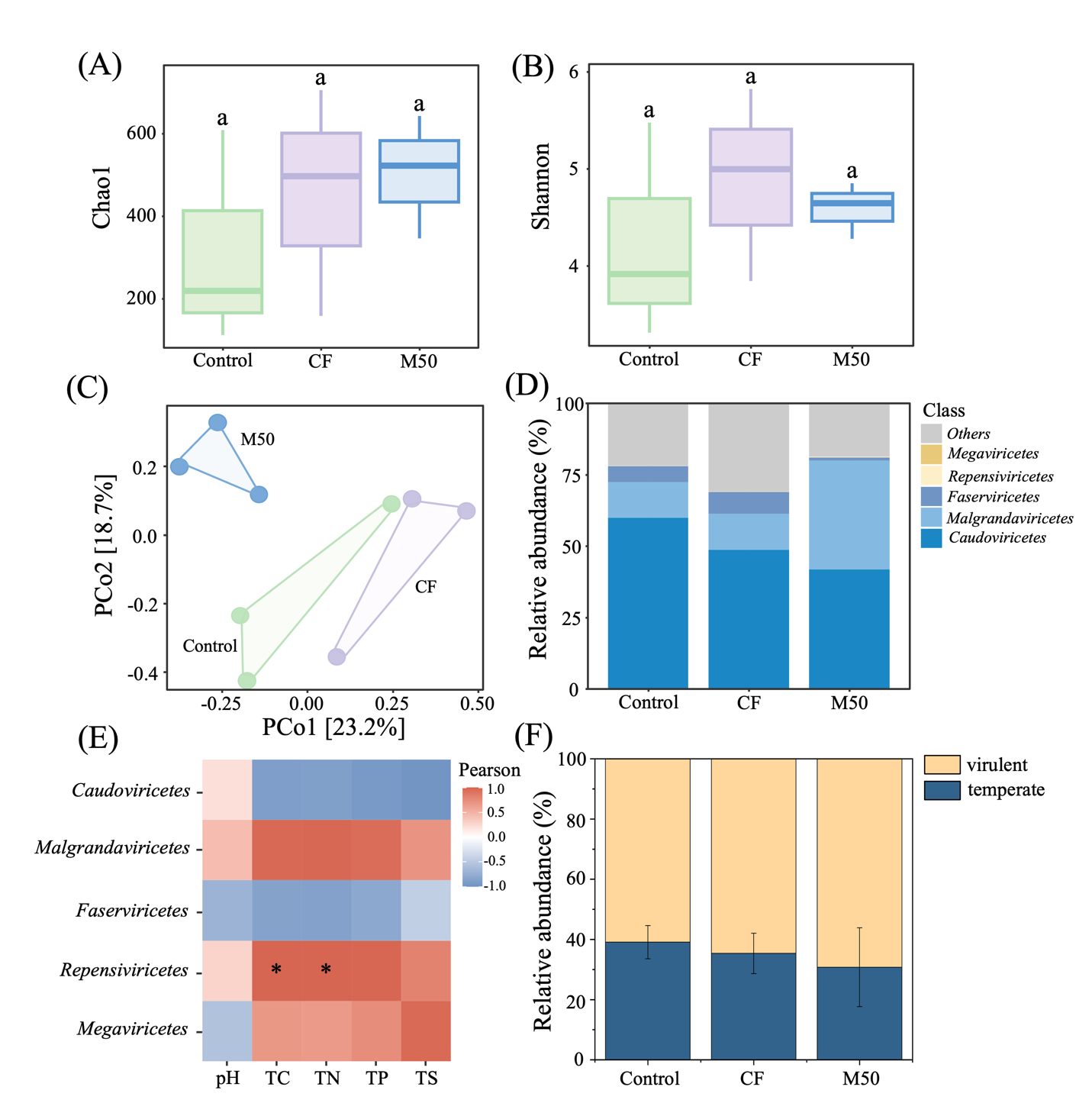

图2. 不同施肥策略下病毒群落的组成与生存策略。(A)病毒群落的Chao1指数;(B)病毒群落的香农指数;(C)病毒群落组成的主成分分析;(D)病毒纲水平的相对丰度;(E)环境因子与病毒关联分析;(F)温和噬菌体与烈性噬菌体的相对比例。

图3. 长期施肥条件下病毒对土壤有机碳的调控作用。

|