|

研究背景

全球城镇化正以前所未有的速度推进,在创造经济繁荣的同时,也带来了剧烈的生态危机。钢筋水泥铸就的大都市中,动物的栖息地破碎化,物种互作网络变得脆弱。作为城镇化进程的典型代表,武汉经历了从绿意盎然的江湖之城到现代化都市的剧变。

武汉市江滩今昔对比图(图片来自网络)

在植被稀缺的高度城镇化区域,大树在城市开发的浪潮中顽强生存,尤其是那些因独特的文化或宗教价值而被特意保留下来的大型古树,例如“风水树”。这些大树可以提供新近建设的景观绿地无法替代的生态功能。例如,其庞大且结构复杂的树冠,为分布在城市中的鸟类提供重要的停歇场所;树上结出的丰硕果实,成为食果鸟类重要的食物来源。随着城镇化加剧和动物栖息地的丧失,大树对城市鸟类的庇护功能可能也会变得越发重要。

城市中的大树(研究人员拍摄)

研究内容

为了验证城市大树对鸟类的庇护功能,并厘清动植物互作随城镇化程度的变化规律,我们提出了递进的科学假说:尽管在高度城镇化区域鸟类多样性下降,但鸟类对大树的利用率随着城镇化程度的加剧而提高。

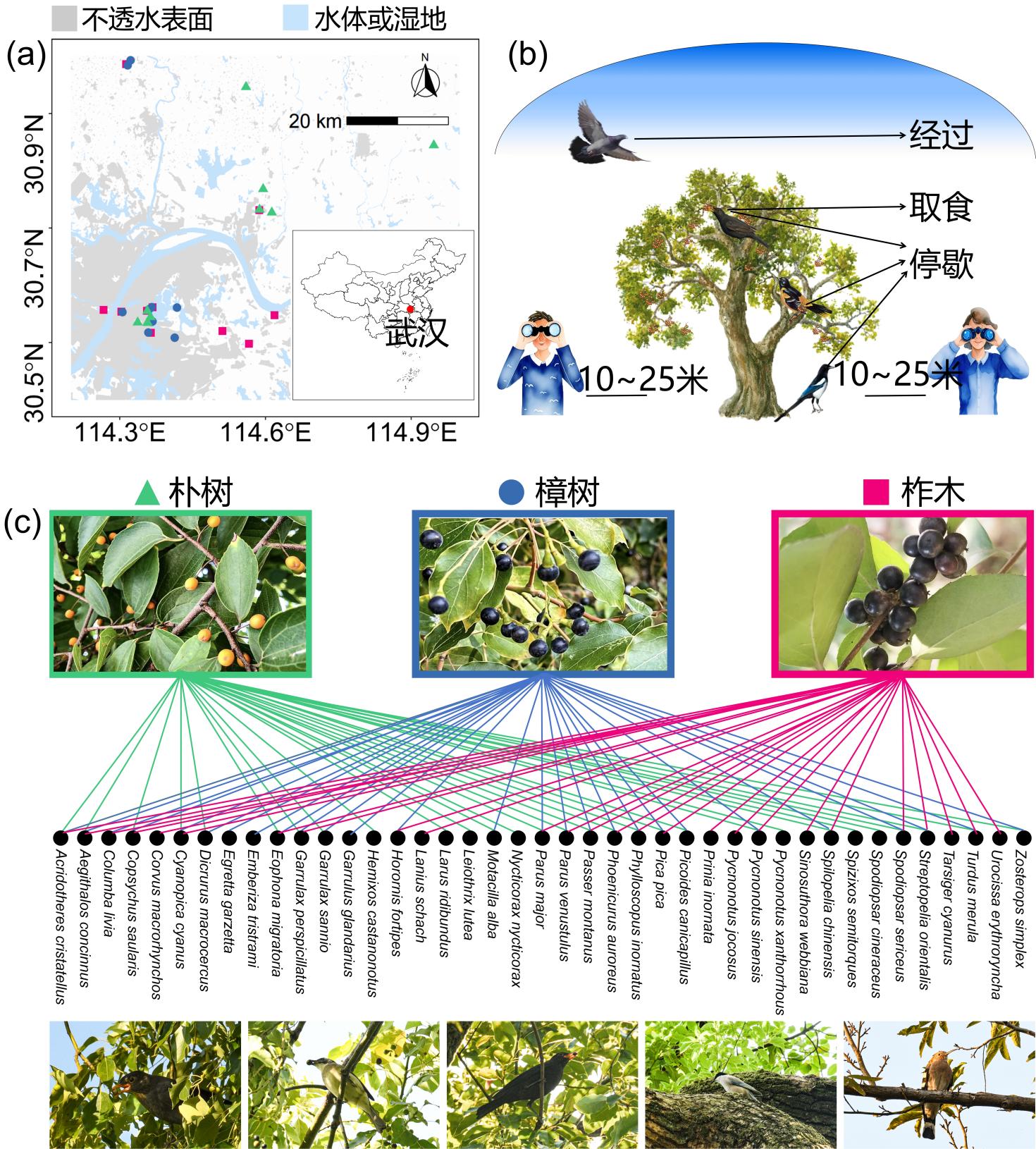

武汉植物园宏观生态学研究团队根据武汉市人民政府公布的《武汉市古树名录》,从相对自然的郊野到最繁华的市中心,选取了30棵具有代表性的大型古树,包含樟树、朴树和柞木三个树种,在秋季果实成熟期围绕这些大树进行鸟类经过、停歇和取食的行为观察。

研究地点、方法和大树-鸟类互作网络

研究结果

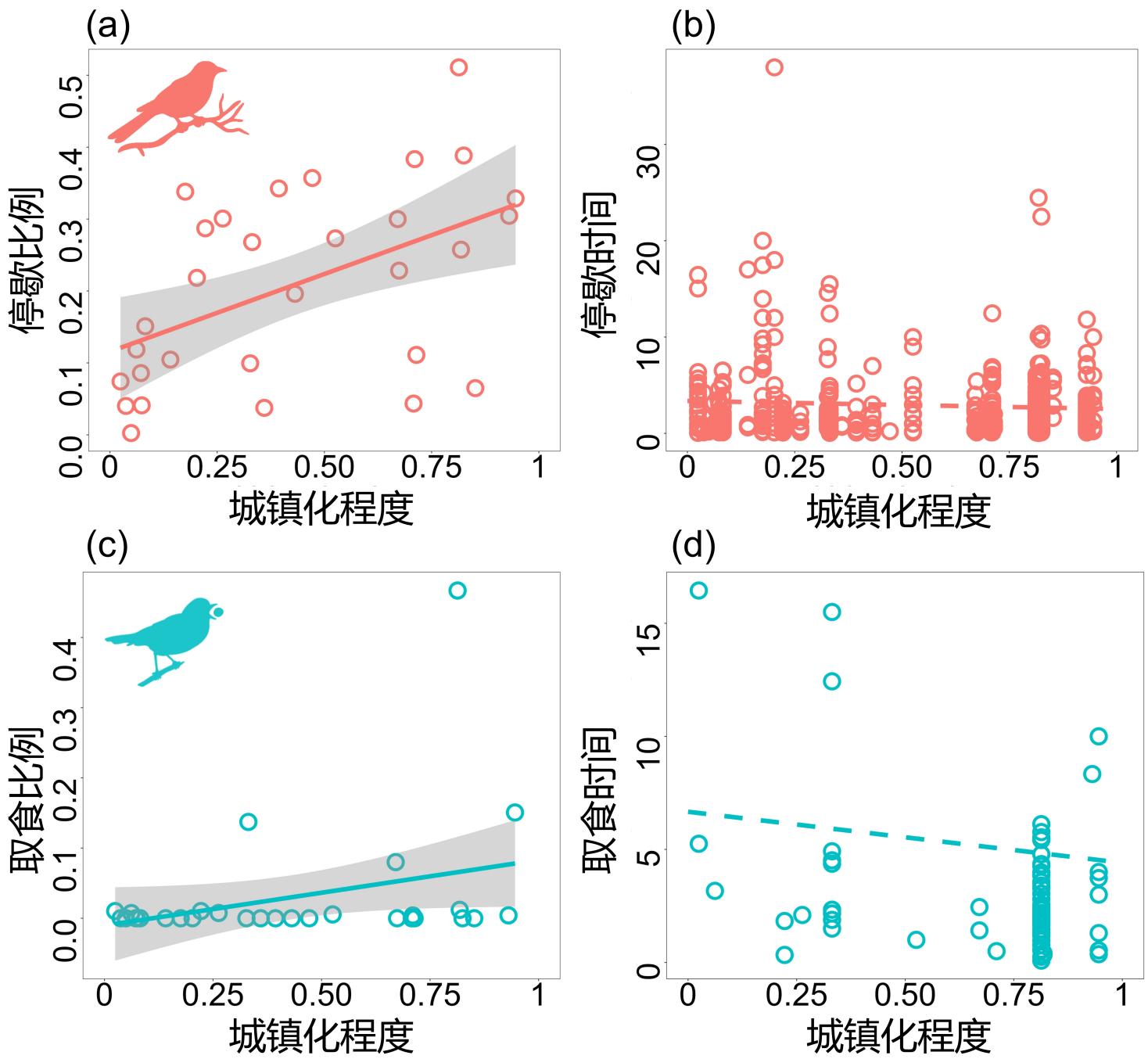

研究共记录了41种、约5000只鸟类的行为活动。结果发现,随着城镇化程度的提高,观测到的鸟类整体多样性呈下降趋势。但与上述趋势形成鲜明对比的是,市中心的鸟类在大树上停歇比例是郊野的四倍;以大树果实为食物的比例更是高出了惊人的150多倍。大树的性状特征可能影响着其发挥的生态功能,大树果实越多,更能吸引鸟类停歇或取食。不过,无论是生活在郊区的还是城市中心的鸟类在大树上单次停歇或取食的持续时间并无显著差异,在城市中心甚至有轻微下降的趋势,这可能是因为城市中心的干扰更大,提示我们在城市规划中需要加强大树周边的绿地建设。所以,城镇化程度越高,大树就越成为鸟类不可或缺的避难所。

城镇化梯度上鸟类对大树的使用情况

研究意义

本研究首次用观测数据证明,城市大型古树不仅仅是具有历史价值的活文物,更是维持城市生态功能、构建韧性城市景观的核心基础设施。其重要性在越靠近城市中心的地方越显著。研究对武汉乃至全球的城市规划和管理者发出了一个明确的信号:应将大树的生态功能价值置于与文化、美学价值同等甚至更高的位置。对大树的保护不应仅仅是挂牌立碑,更要维护其周边的小微生境,减少人为干扰。在未来的城市绿化中,除了加快建设大型公园或绿地,引进种植新的行道树之外,更应该关注这些见证城市历史变迁的大树们。

本研究为如何在高密度发展的都市中实现人与自然和谐共生,提供了一份来自本土、科学且极具操作性的“武汉方案”。保护好每一棵大树,不仅仅是留下了鸟类的天堂,更是守护了一座座微型的“生物多样性诺亚方舟”。大树承载着城市生态系统的韧性与希望,为城市的未来,保留维系万物共生的无限可能。

该研究近日以“Large old trees sustain avian communities and critical plant-bird interactions in highly urbanised environments”为题发表于生物多样性保护旗舰期刊《Biological Conservation》。中国科学院武汉植物园宏观生态学组硕士生解琳与博士生黄猇为论文的共同第一作者,陈思翀研究员为通讯作者,硕士生夏天浩、吴澜参与了研究。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.111582

|