|

根系是林木重要的功能器官,也是维持森林生产力与土壤肥力的重要驱动力。然而,长期以来,无论是林学基础研究还是林业可持续实践,其研究重点通常集中在树木的地上器官,而对根系的研究一直较为薄弱。细根的寿命和物候动态在林木资源获取以及碳、氮等养分循环中具有关键作用。已有研究表明,细根的生产与死亡并非随机过程,而是呈现出明显的季节节律。这种物候变化不仅深刻影响林木的生长策略,还为阐明生产力形成机制和养分利用效率提供了重要线索。相比之下,关于地上叶片寿命和物候的研究较为丰富,而地下细根寿命的跨物种差异及其驱动因素仍缺乏系统探讨,特别是细根寿命与叶寿命之间的关系是否协调,至今仍存在较大争议。

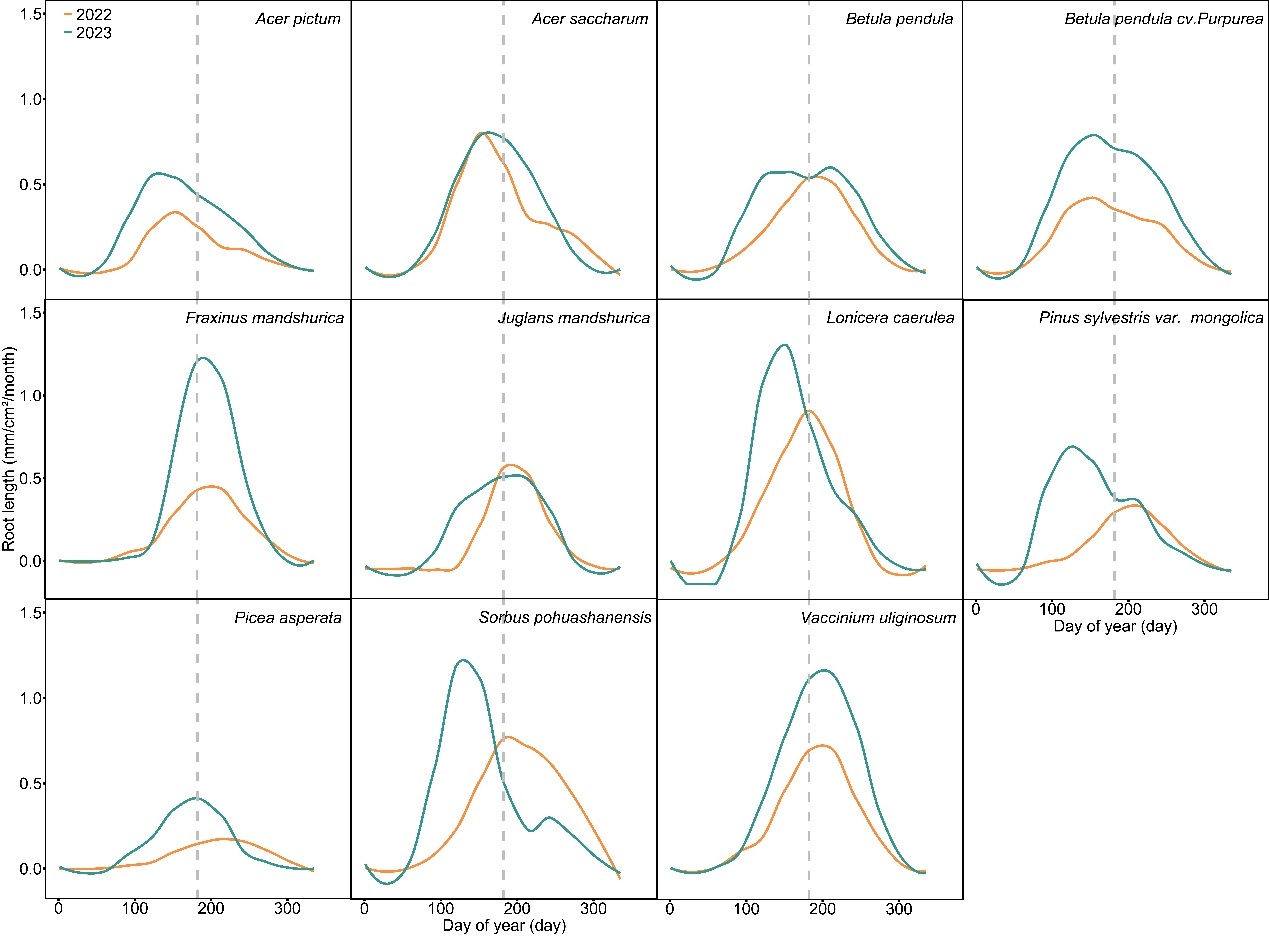

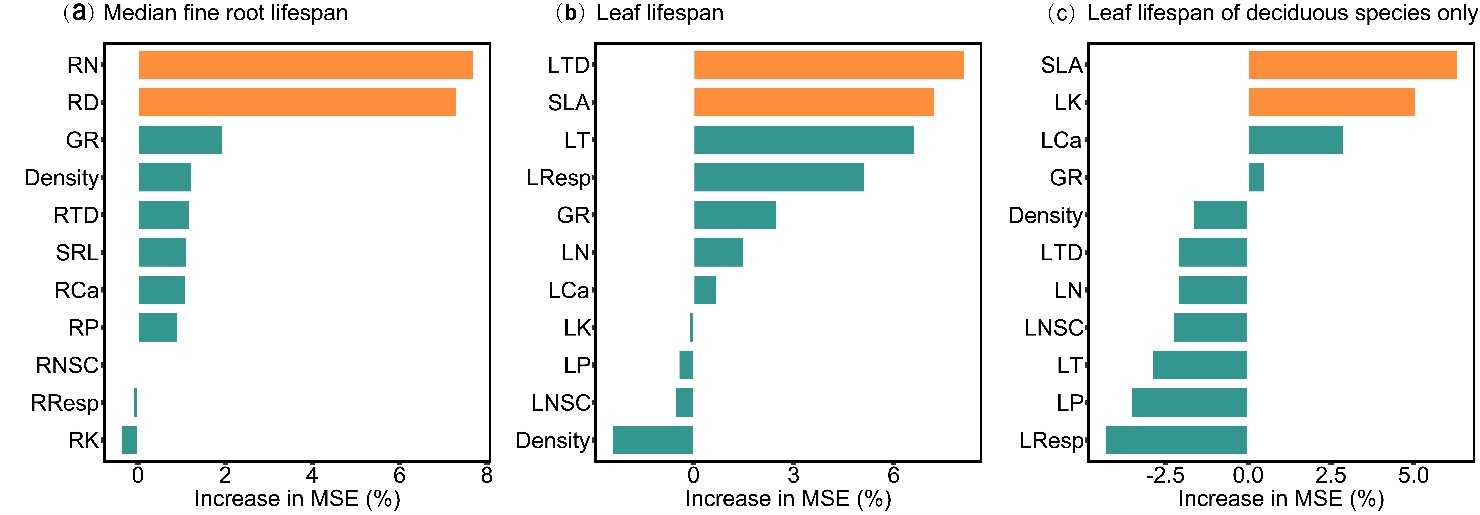

针对这一科学问题,中国科学院沈阳应用生态研究所孙涛研究员团队利用微根管技术对东北温带常见的11个人工林树种细根动态进行了长期定位跟踪,建立了多物种的细根寿命与物候数据库。研究发现,细根生产高峰主要出现在夏季,而死亡高峰集中在夏末至秋季,较生长高峰滞后约50天。大多数人工林树种秋季产生的细根寿命显著长于春夏季,进一步分析表明,细根寿命主要受细根直径和氮浓度的影响,而叶片寿命则与叶组织密度和比叶面积密切相关,细根和叶片寿命之间并不呈显著相关关系。这表明林木在地上和地下器官上采取了相互独立的策略来维持功能稳定性和资源获取。

该研究揭示了细根物候与寿命的跨物种差异及其驱动机制,为树种精准配置、土壤有机质和土壤肥力维持提供了理论依据;同时,对于提升土壤养分利用效率、改进人工林培育与经营模式也具有重要的实践意义。研究成果以Phenological patterns and factors affecting the lifespan of fine roots in forests 为题,2025年9月份发表在Tree Physiology 期刊。中国科学院沈阳生态所特别研究助理侯佳文为第一作者,孙涛研究员为通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划等资助。

论文链接:https://academic.oup.com/treephys/advance-article-abstract/doi/10.1093/treephys/tpaf106/8252848?redirectedFrom=fulltext&login=true

图1. 11个温带人工林树种细根生长的模式。

图2.细根和叶片寿命的主要预测因子:(a) 细根寿命,(b) 落叶和常绿物种的叶片寿命,以及 (c) 仅落叶物种的叶片寿命。

|