|

近日,国家重要野生植物种质资源库辰山中心(以下简称辰山中心)在华东地区野生植物种质资源迁地保育工作中取得重要进展。经过工作人员的认真清查,确认辰山中心已保存的饱满种子总量突破一亿粒(114,496,842粒)!它们来自4,588个采集单元,涵盖159科785属1950种。

为了便于大家了解这一亿粒种子背后的故事,帮助感兴趣的人更好了解辰山中心的工作,我们收集了10个大家比较关注的话题一一予以解答。

Q1.这都是些什么种子?

这一亿粒种子全部来自野生植物,主要集中在禾本科、菊科、莎草科、茜草科、唇形科、桔梗科、灯芯草科、杜鹃花科植物中;有60%为草本植物,40%为木本种子;约94%为中国原生植物。其中中国特有种323种,珍稀濒危植物68种。

Q2.这一亿粒种子是怎么数出来的?

准确来说这些种子不是数出来的,而是称出来的。根据最新发布的国家标准——《野生植物种子库种子采集和信息管理要求》(GB/T 46206—2025),种子计数的常用方法有五样本计数法、单样本计数法、人工计数法和自动计数法等。其中五样本计数法适用于大部分种子,随机抽取5个样本,每个样本常为50粒,具体计算方法见图1;单样本计数法适用于兰花等小种子,即精确称量一定重量种子样本,然后手工计数这份样本中种子粒数,得出平均粒重,最后用整批种子总重量除以平均粒重得到总粒数;人工计数法适用于数量少于300粒的种子;自动计数法适用于无杂质、形态一致、大小均匀的种子,往往借助图像识别等软硬件工具。

按此方法,目前辰山中心所保存最重的种子来自油麻藤,是所保存最轻的种子——圆叶鹿蹄草种子的近300万倍!

图1. 五样本种子计数方法(来源见图右上角)

Q3.为什么要收集种子,它们有什么用?

在回答前半个问题前,让我们先了解下面两组数据:

联合国粮农组织统计了1990年至2020年全球森林面积净变化(以十年为时间单位),第一个十年减少780万公顷,第二个十年减少520万公顷,第三个十年减少470万公顷。

2019年发表于Nature Ecology&Evolution上的一篇论文指出,从1753年至2018年期间,在全球范围内已有571种种子植物灭绝或野外灭绝,比地球历史背景速度快500倍。

在气候变化与栖息地破碎化加剧的背景下,这两组数据也清晰地提醒人们,在野生植物生境受人类经济活动强烈影响的前提下,仅依赖就地保护难以确保植物物种遗传多样性的延续。因此,建设迁地保护体系,形成“就地保护+迁地保护+种质资源长期保存”的互补格局是保障植物多样性安全的必然选择。

迁地保护的核心价值在于把野生植物的遗传多样性保存下来,为未来恢复、回归、研究和利用留备份。传统的迁地保护方法,如活植物苗圃、专类园等,在保存物种的遗传多样性方面存在维护成本高、资源更新困难等问题。通过低温干燥技术建立的种子库对野生植物种质资源进行保藏,被认为是当前性价比最高的迁地保护策略。且种子库在保存稀有等位基因的有效性和增加物种的遗传多样性方面更具优势,是当代植物园实现高效、多元植物保育的重要基础设施。

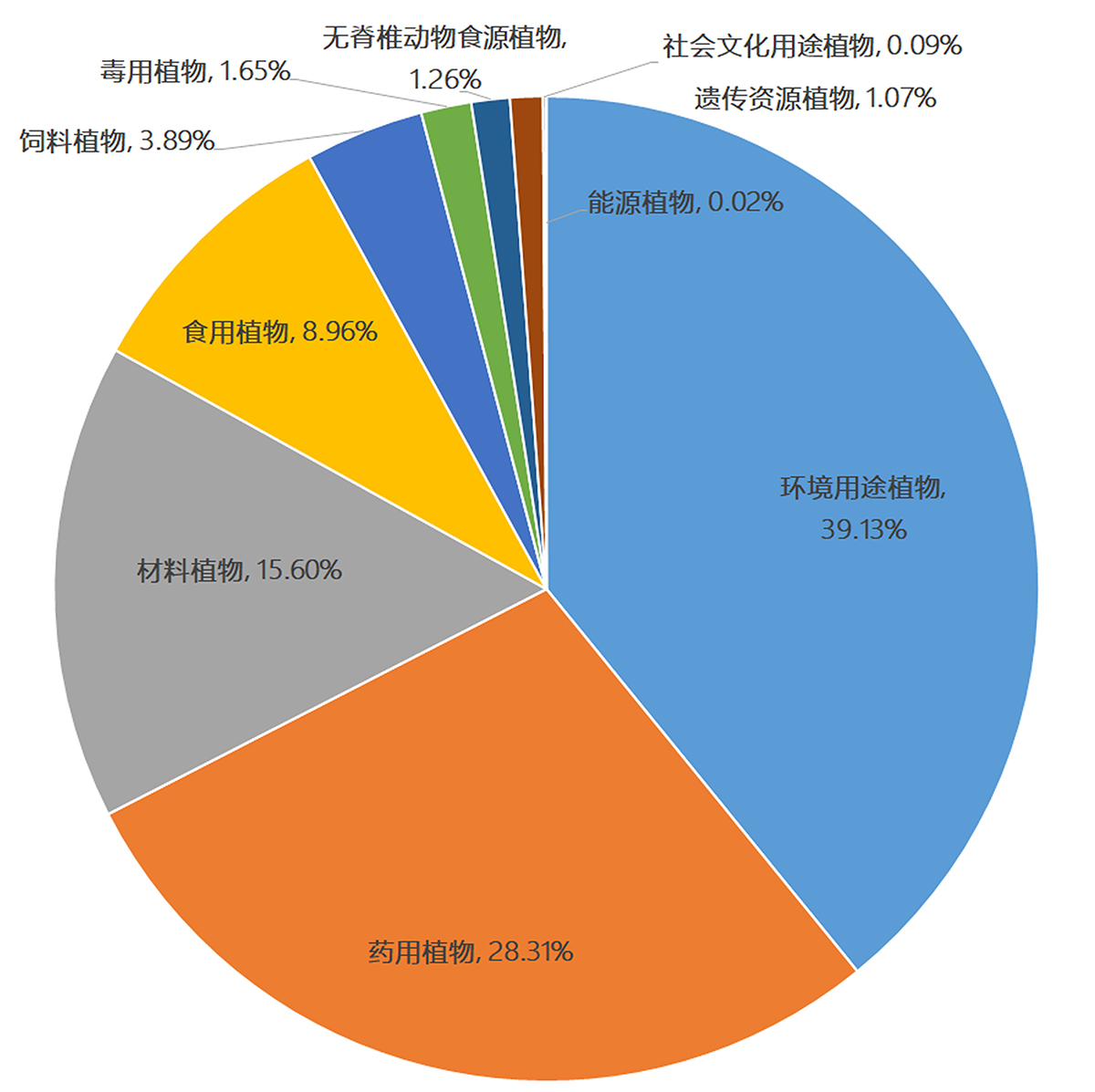

更安全地保存种质资源自然是为了今后更好地研究与利用。及时记录目标物种用途可为它们今后的开发利用提供第一手资料。根据S. Pironon等人于2024年发表在Science上的文章,可将全球植物的用途划分为10类。参考这个分类原则,这1950种植物中约40%可作为环境用途(如作为观赏植物、防风林、植被恢复等);超过28%可提供药物(包括人类和兽类用药);约15%可提供各种材料(如木材、橡胶、蜡质、油料等);有超过8%可作为人类食物;其余的8%分别是饲料植物、毒用植物、无脊椎动物食源食物(如提供给人类饲养的蜜蜂、蚕等食用的植物)、遗传资源植物(用于作物育种的野生近缘种)、社会文化用途(非食物也非药物的社会文化用途植物,如咀嚼物、烟草、仪式或宗教意义的植物)和能源植物。

图2. 辰山中心保存种子的用途

Q4.是不是所有的种子都可以进入种子库保存?

很遗憾,并不是所有的种子都可以进入种子库保存。

目前大部分种子库采用干燥加低温的方式实现种子活力的长期保存,因此有一部分植物就将被排除在外。种子生物学家通过大量种子萌发实验后发现,种子根据生理特性可分为三类:①正常型种子(Orthodox seeds),它们是指含水率可以降到5%,且储存温度越低、含水率越低,储藏寿命越长的种子,它们约占已知种子植物种类的70-80%;②顽拗型种子(Recalcitrant seeds),它们是指不耐干燥、不耐冷冻的种子,当含水率降到30%以下就失活的种子,比如杧果、椰子等;③中间型种子(Intermediate seeds),含水率须保持在5%~30%之间才能保证活力,储藏行为介于正常型和顽拗型之间,如咖啡豆。因此,只有正常型种子才能进入种子库长期保存。那顽拗型或中间型种子就被放弃了吗?并没有,科学家们依然在不断改进技术,比如通过液氮、离体培养等方法去延长种子保存时间。

Q5.怎样收集种子?

当明确了目标物种后,采集员首先要搞清楚它们在哪里,什么时候开花、什么时候结果、什么时候最有可能收获饱满的种子。这些关键信息需要采集员去标本馆翻看历史标本、查阅各类论文或数据库,并与保护区等一线人员反复沟通才有可能准确掌握。

当你在野外发现目标物种时,还不能着急下手,首先要判断种子的成熟度。种子的生长发育可以分为种子形成期、干物质积累期、脱落成熟期和散布期。采集种子最佳时期就是处于脱落成熟期和散布期之间。过早或者过晚,收集的种子质量都不是最佳的。

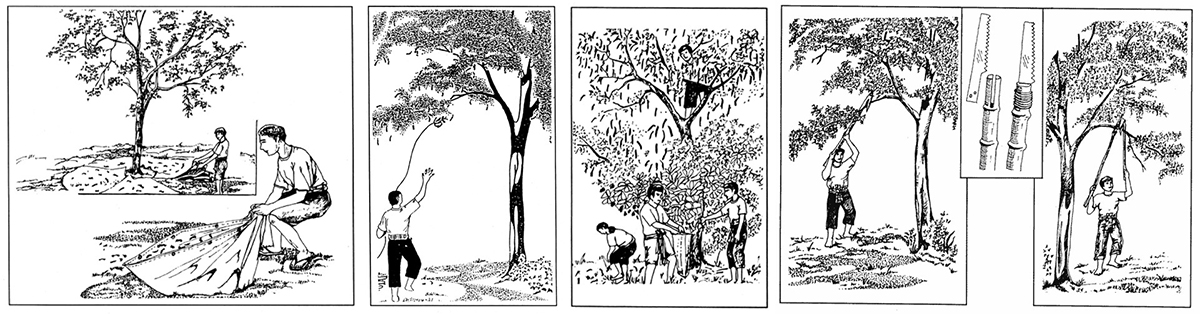

当你通过剪切法判断你遇到的种子足够饱满,初步判断你眼前的这个种群的种子采集量能满足2500粒的基本标准(表1),那么就可以开展采集了(图3)。需要强调的是,种子库是按采集单元采集种子,除了饱满种子本身以外,还需要腊叶凭证标本、野外数据、DNA材料和图像等一整套实体材料和科学数据。

种子采到后,就要及时进行处理,不然很容易因保存不当而使种子失活。当种子完成全部处理流程并检测合格后,方可入驻种子库进入“深度睡眠”状态。

图3. 种子采集的常用技巧

Q6.这些种子从哪里来?

这12批种子分别采自全国17个省45个市100个县(图4)。其中华东六省一市已采集保存153科674属1,581种3,621个采集单元,饱满种子超过7800万粒,覆盖华东适用于种子库保存类群中74.27%的科、41.81%的属和22.56%的种。在华东地区,尤以福建省种子收集最为丰富,已采集保存149科600属1,354种2,824个采集单元,累计6500万粒。

图4. 基于Biotracks上“华东种子收集”项目生成的分布热力图

Q7.在华东地区,去什么样的地方最有可能收到种子?

从海拔梯度上看,华东六省一市海拔真正超过2000米的山主要集中在武夷山脉北段(闽赣交界)和诸广山脉南段(江西崇义)。这12批种子中超过87%采自1000米以下的区域,其中0-200米、600-1000米的海拔区间贡献了约60%的种子。

从生境类型上看,我们将华东常见生境类型划分为常绿阔叶林、常绿-落叶混交林、山脊硬木灌丛、次生针阔叶混生林、高山矮灌草坡、河谷与溪边、湿地、海岸、石灰岩或裸岩崖壁、人类扰动(如林缘、田埂、公路边、废弃地)等10类。经统计发现,在林缘路旁等人类扰动生境采集的种子占56.34%,河谷与溪边生境的种子占17.13%。这两类生境一方面可达性较强,另一方面也暗合中度干扰假说,即在生态系统中,中度干扰既能抑制优势种的过度竞争,又允许弱势种共存,从而维持或增加物种多样性。

因此,在华东地区,去海拔1000米以下的人类扰动生境、河谷与溪边生境是最理想的种子收集地。

Q8.种子一般集中在什么时候成熟?

春季赏花,秋季看果,金秋十月意味着果实成熟,那在华东地区种子是不是集中在秋季成熟呢?

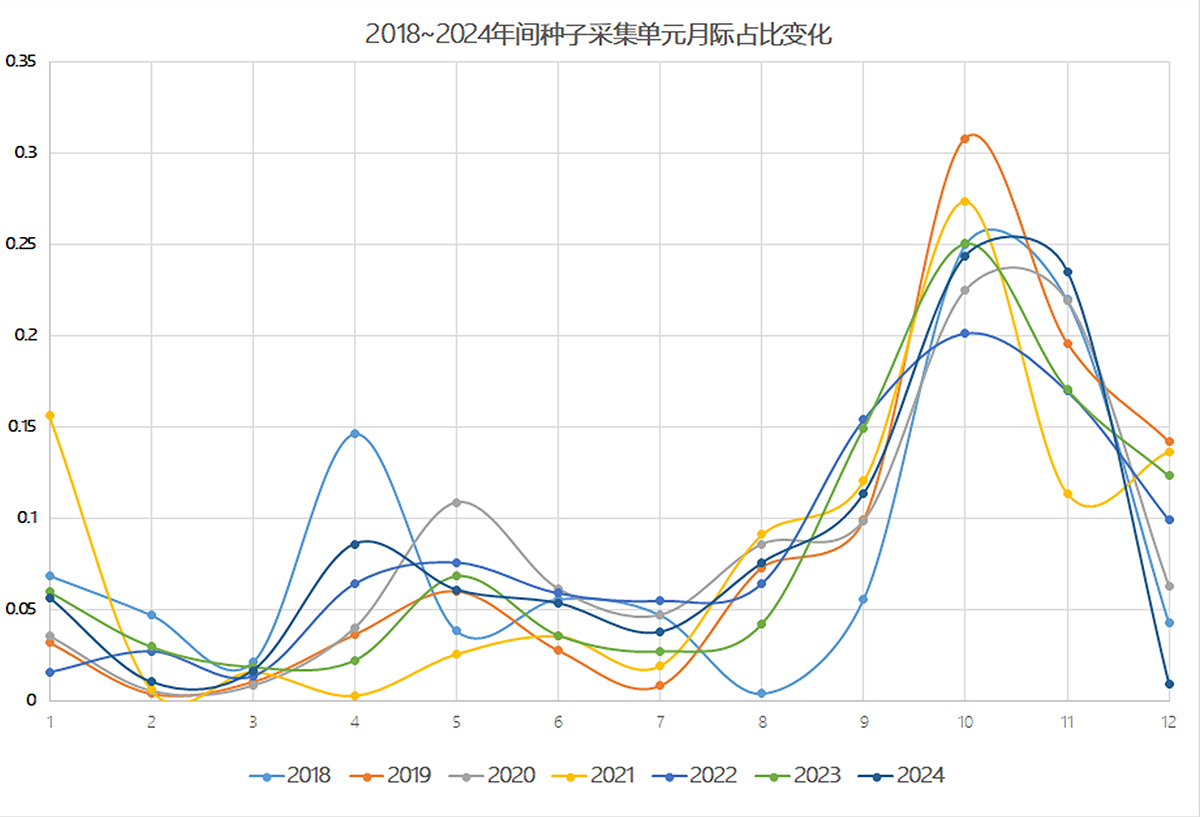

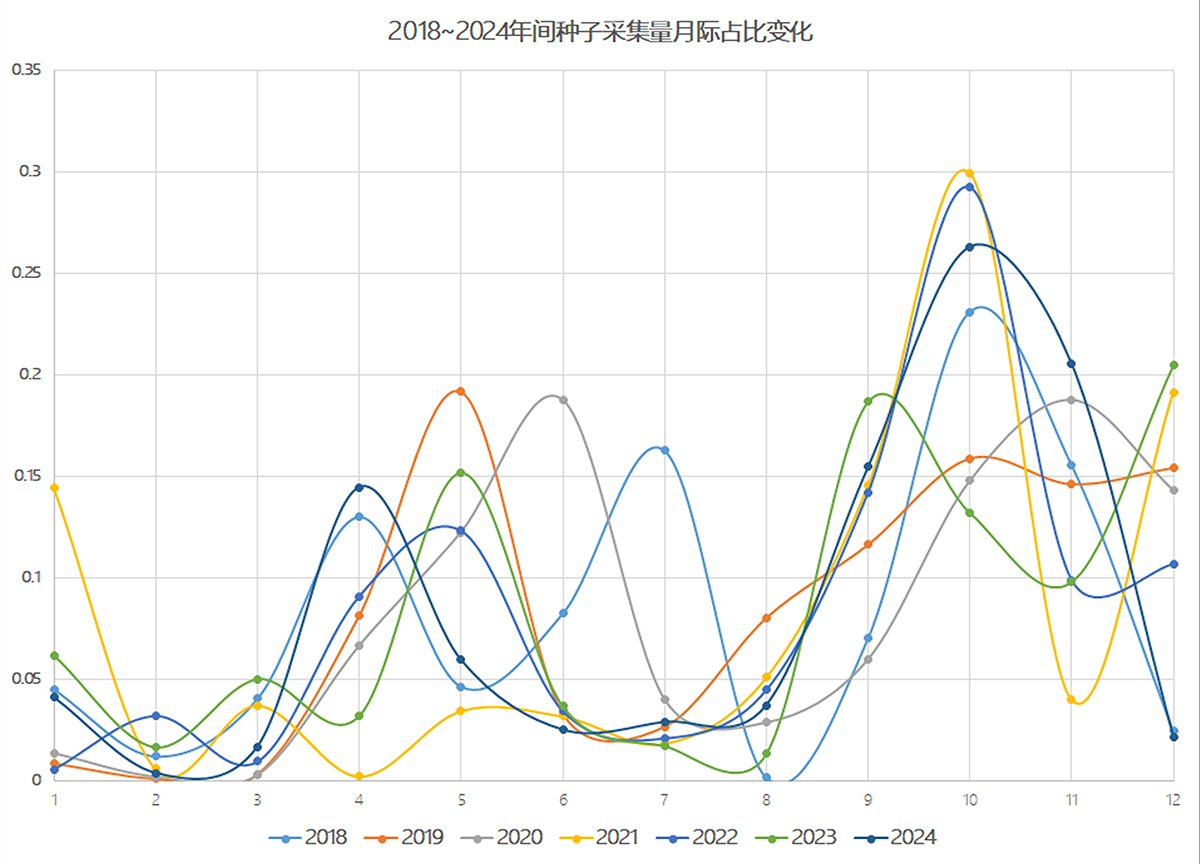

辰山中心自2017年9月起正式在华东地区开展系统性的种子收集与保存工作,截止到2024年12月份,8年间全体采集员投入了1221个工作日,采集量总体呈现逐年增长。自2018年起,采集月份覆盖全年12个月。我们分析了2018年至2024年间,种子采集单元(频次情况)与种子采集量(收获情况)的月际间占比,发现无论是种子采集频次高低还是种子收获多少,均在每年的9至11月达到峰值,且10月最高。所以在华东地区,每年的10月份是最佳的种子采集期。不过,每年的3至6月也是种子收获的第二个高峰期,因为物候期的差异,这两个时期收集的种子可以很好地互补,提升物种多样性。

图5. 种子采集单元(份数)的月际占比变化

图6. 种子采集量(粒数)的月际占比变化

Q9.种子库是如何运作的?

种子的科学储存一般包含野外采集、清理、干燥、储存、活力监测、分发共享等多个步骤。种子库则需要根据工作流程设置不同功能区域,同时组织多个工作小组各司其职紧密合作才能让种子库正常运作起来。符合国际标准的种子库的建设还需要达到较高安全标准,比如厚实混凝土墙、双电源灾备系统,以防战争、自然灾害等风险。

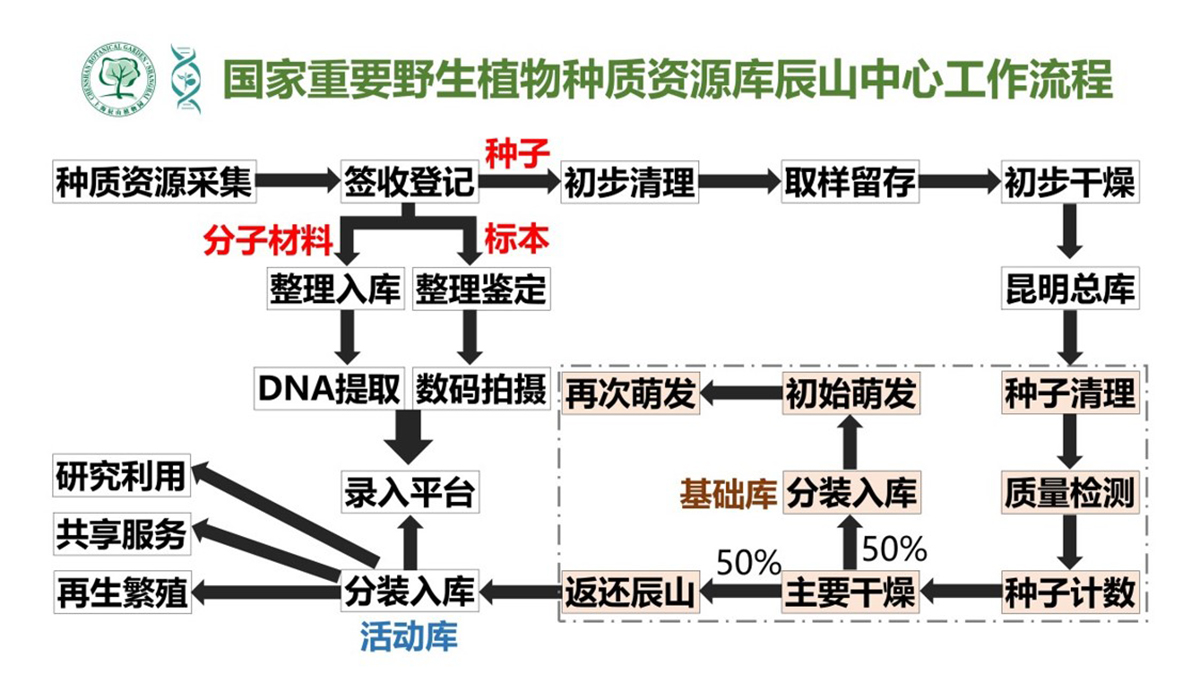

为了便于大家理解,图7展示的就是符合辰山中心工作实际的流程图。其中虚线内有色文本框的内容为国家重要野生植物种质资源库支持辰山中心完成的工作内容。

图7. 辰山中心工作流程图

Q10.全世界有多少个种子库?

根据联合国粮农组织统计,全球已有1750多座植物种子库,保存了700万份以上的种质资源(含种子、插条等材料),共同守护着人类粮食与生态安全 。

下面介绍几个国际上较为著名的种子库

1.斯瓦尔巴全球种子库(挪威)

建在距离北极点约1300公里的永冻冰山深处,常年维持-18℃。于2008年开放,是全球最重要的作物种质备份库之一。由挪威政府、北欧基因资源中心及全球作物多样性信托基金联合运营。截至2024年底,已保存来自世界各地的农作物种子达到130万份。

2.千年种子库(英国)

全球领先的野生植物迁地保育中心。MSBP(Millennium Seed Bank Partnership)合作网络覆盖80多个国家,现保存超过9万份约4万种植物,是全球最大的野生植物种子保育网络。

3.美国国家植物种质资源库

美国国家植物种质资源库(NPGS)隶属美国农业部农业研究局,是美国负责植物遗传资源收集、保存、评价与分发的国家级体系,NPGS并非单一机构,而是一个多中心网络,覆盖美国多个研究所和种质库,旨在保障美国农业的遗传多样性和粮食安全。目前已保存了 1.6万 种 62 万份种质资源,包括种子、离体库、资源圃等材料。

4.中国西南野生生物种质资源库

坐落于云南省昆明市中国科学院昆明植物研究所,有着目前亚洲最大的野生植物种子库,目前保存的种子达1.2万种10万份,同时设有DNA库、微生物库、动物种质库及种子生物学研究中心。

5.国家作物种质库(中国)

国家作物种质库中国农业科学院作物科学研究所运行管理,新库于2021年9月建成并投入试运行,设计容量150万份,是世界上单体最大、最先进的国家级种质库。截止2022年底,已保存了超过52万份作物种质资源。

6.澳大利亚种子库联盟

由澳大利亚 12 个区域性种子库和机构建成了种子库联盟(Australian Seed Bank Partnership),通过种子、组织培养和超低温保存的方式,开展澳洲本土物种的收集。

7.联邦植物遗传资源研究中心/瓦维洛夫研究所(俄罗斯)

位于圣彼得堡,始建于1921年,是全球最早、规模最大的植物遗传资源库之一。建有12个野外试验站,保存30万份种子样品,超过1000种栽培植物及其野生近缘种。

8.国际热带农业中心(哥伦比亚)

国际热带农业中心(CIAT)是国际农业研究磋商组织(CGIAR)体系下的国际农业研究中心之一,于2022年3月宣布成立世界最大的热带作物基因库,命名为“未来种子库”。致力于促进热带地区作物多样性与可持续农业生态系统。其种质库保存全球最大规模的豆类、木薯及热带牧草种质,并向全球科研与育种机构提供样品用于研究、育种或培训。

9.白头大干种子库(韩国)

韩国于 2018 年建成可储存 200 万份种子的白头大干种子库(Baekdudaegan Global Seed Vault),现已保存22万份6000余种种子。

10.新加坡植物园种子库

新加坡植物园种子库(Singapore Botanic Gardens Seed Bank)于2019年建成,可以存放2.5万种植物种子。种子库面向公众开放,帮助公众了解种子及生物多样性保护的重要意义。

本文相关的种子数据得到了国家重要野生植物种质资源库蔡杰博士、秦少发工程师的支持。

|