|

在植物界,“身份错认”可能持续数十年,甚至上百年,樟叶槿(Hibiscus cinnamomifolius Chun & Tsiang)就属于此情况。近日,由上海辰山植物园(中国科学院分子植物科学卓越创新中心辰山科学研究中心)田代科研究员等在《生命科学研究》期刊上发表题为“樟叶槿Hibiscus cinnamomifolius Chun & Tsiang的名称恢复及其繁殖与栽培适应性”文章,为樟叶槿恢复学名,解答其60年的“身份之争”,并对其繁殖技术开展了研究,明确其栽培范围,提出保护及合理开发利用建议。(DOI:10.16605/j.cnki.1007-7847.2024.08.0170)

樟叶槿为中国海南特有的常绿小乔木,其学名Hibiscus cinnamomifolius Chun & Tsiang自1939年被我国著名的植物学家陈焕镛和蒋英在Sunyatsenia发表后,可能因模式标本及原始文献缺花及相关描述信息导致1966年荷兰学者Van Borssum Waalkes误将其作为南亚同属物种Hibiscus grewifoliusHassk.的“异名”。随后这一错误处理被《中国植物志》、Flora of China等相关权威专著及中国数字标本馆(CVH,https://www.cvh.ac.cn/)、国际植物名称索引(INPI,https://www.inpi.fr/)等国内外所有在线数据库一直引用至今,长达60年。

直到2009年,田代科博士从美国留学回到中国科学院华南植物园,在工作时敏感注意到:在该园的园艺中心种植有一株长势良好、开漂亮大黄花的常绿植物,作为观赏植物很有开发价值,说明牌上写着樟叶槿Hibiscus grewifolius Hassk.及简要介绍。然而,通过网络搜查信息发现,这个学名同中文名及实物出现了矛盾。接下来进一步的标本和文献考证发现樟叶槿极可能被当做南亚的一个物种错误对待了。于是田代科博士基于这种错误处理和樟叶槿物种的稀有珍贵性申请并成功获得教育部留学基金项目“珍稀濒危植物樟叶槿(Hibiscus cinnamomifolius)的野生资源调查、迁地保护及其观赏利用”支持,开展了全方位的系统研究,包括所指导的首位硕士研究生沈春宇参加了繁殖栽培和野外回归试验等工作。

通过文献考证、标本比对、野外调查、栽培实验,田代科博士团队证实:樟叶槿是独立物种,为中国海南特产,纠正了部分海拔分布记录错误。

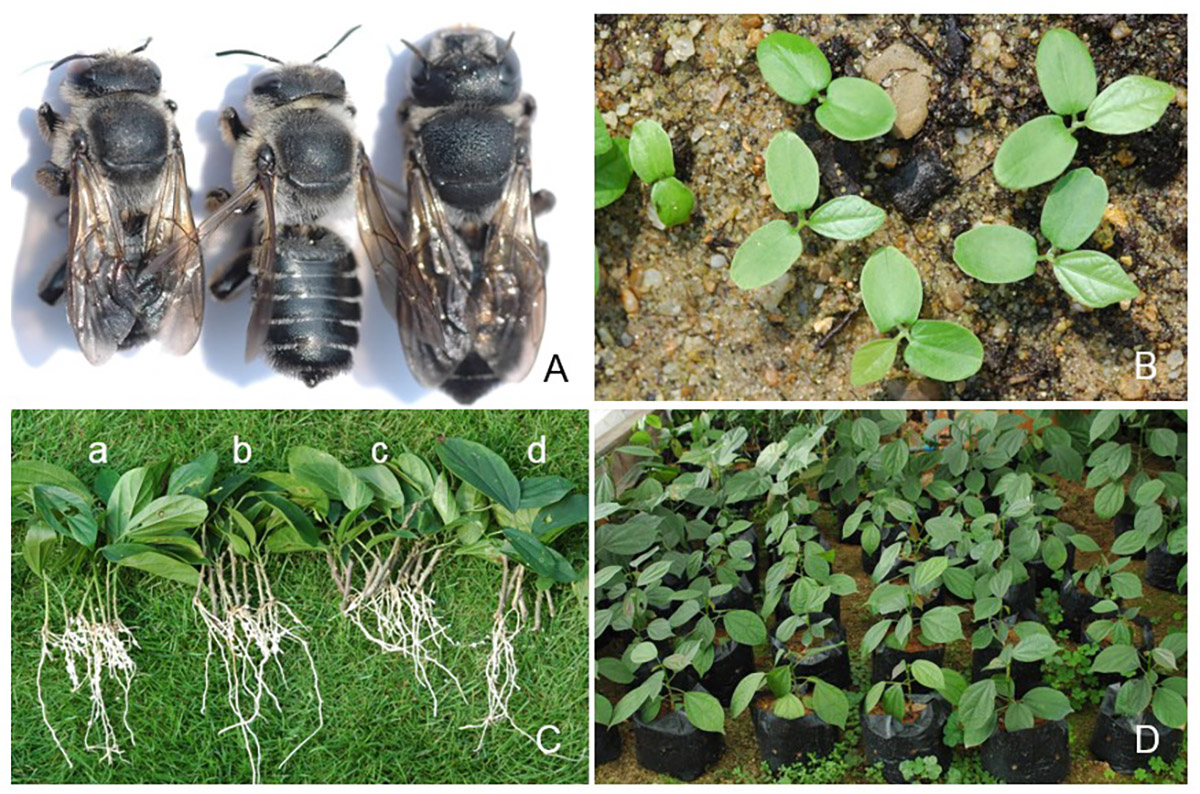

基于世界自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature,IUCN)濒危物种红色名录将该种评估为极危物种。樟叶槿的观赏价值高,其通过切叶蜂传粉,可利用种子和扦插繁殖(图1),但该种不耐零下低温,只适合种植于我国南岭以南和其他无霜冻期的亚热带及热带地区。

图1 樟叶槿的传粉昆虫及繁殖方式

(A)传粉昆虫(切叶蜂一种);(B) 子播苗;(C) 扦插生根,其中(a)代表顶端软枝插穗,(b-d)分别代表硬枝上部(半软枝)、中部和下部插穗;(D) 移栽后的扦插苗。

Fig.1 Pollinator and propagation methods of H. cinnamomifolius

(A) Pollinator (Megachile sp.); (B) Seedlings; (C) Rooted cuttings, in which (a) represents softwood cuttings, (b-d) represent upper, middle, and lower stem sections of hardwood cuttings, respectively; (D) Transplanted rooted cuttings.

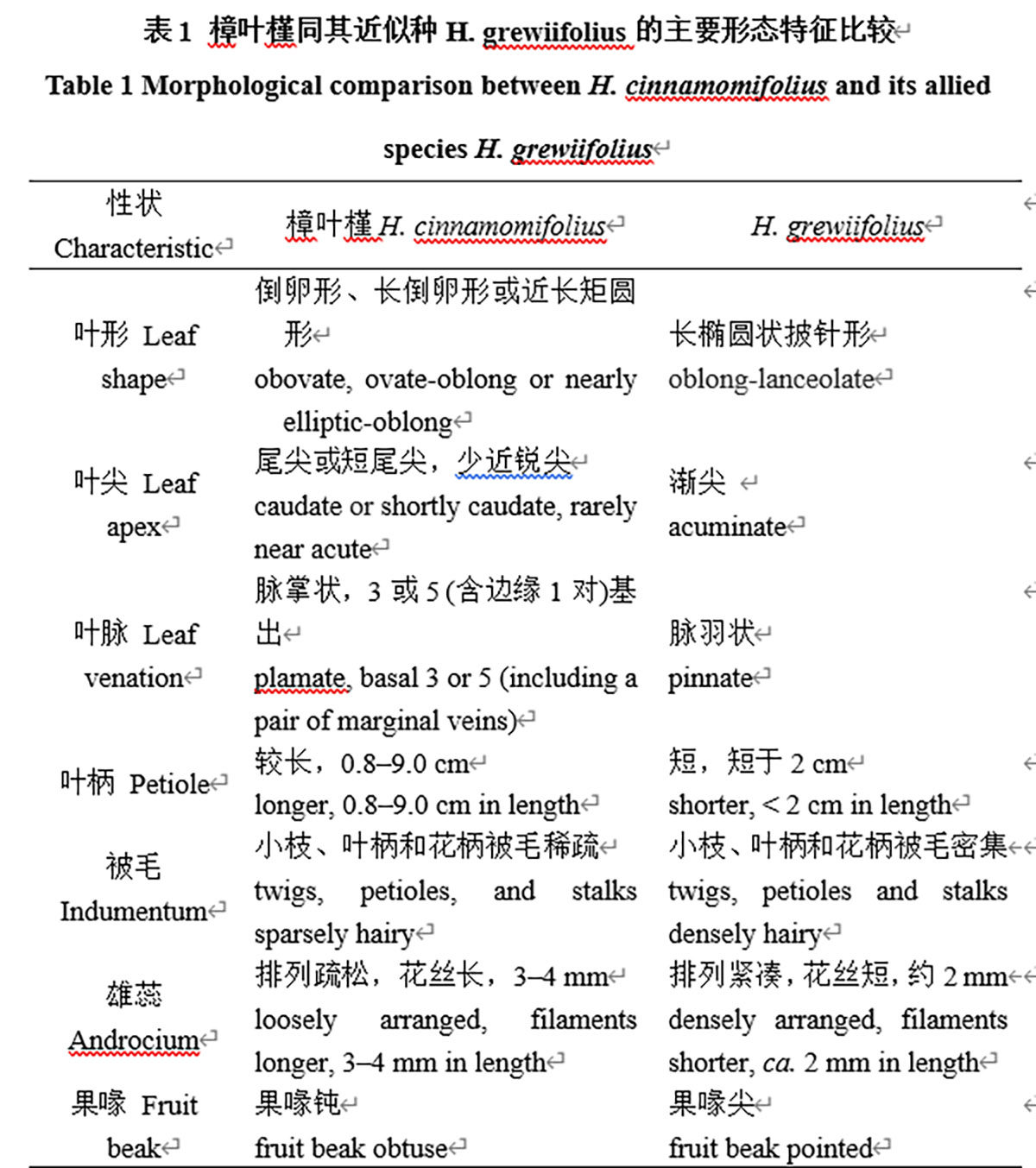

樟叶槿同近似种 H. grewiifolius 存在以下显著差异(表1,图2)。

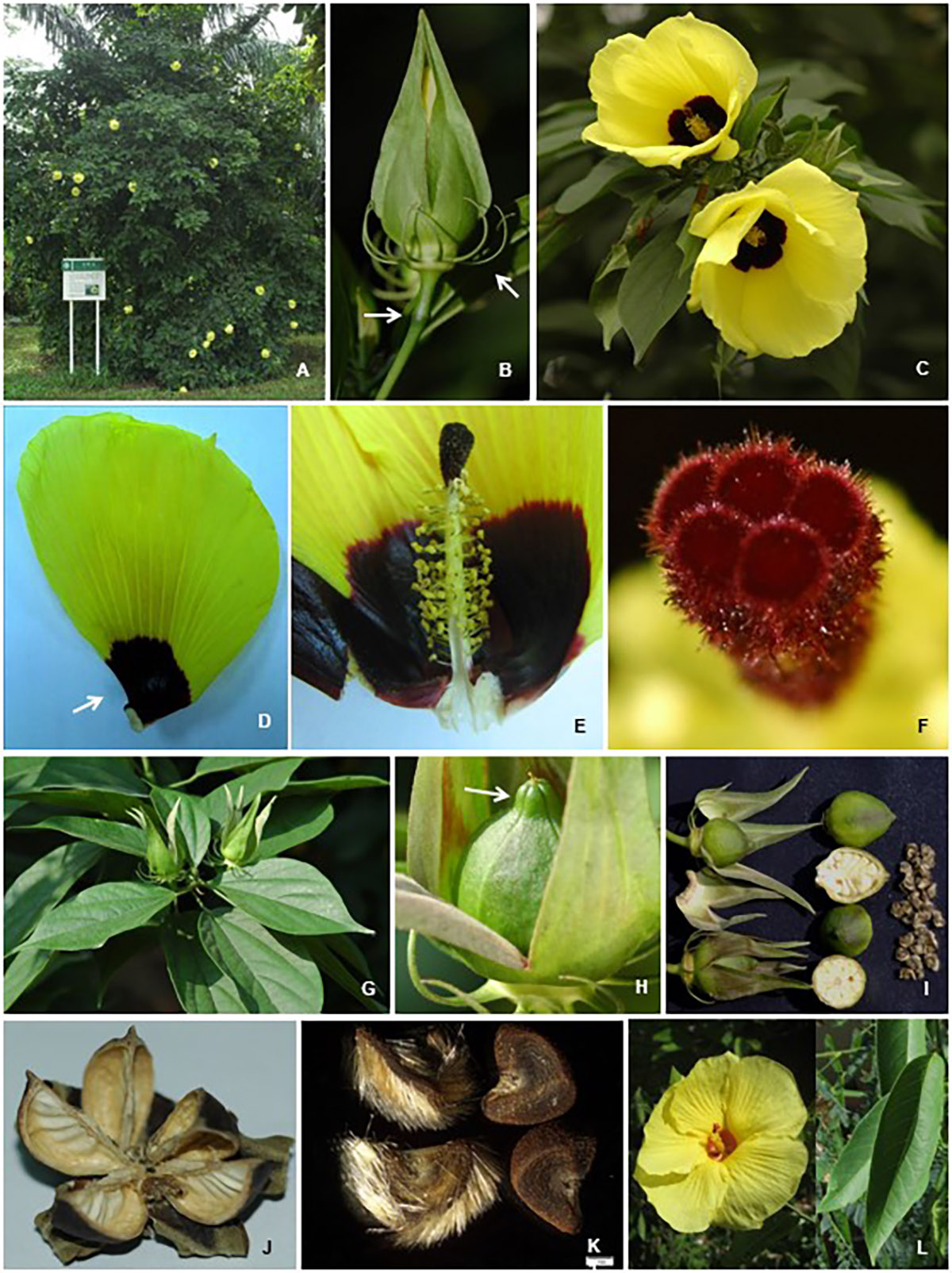

1、形态差异显著:樟叶槿叶为倒卵形、掌状脉,H. grewiifolius 叶为长椭圆状披针形、羽状脉;前者花丝长3-4 mm,后者仅约2 mm(表1),花果特征也存在差异(图2)。

图2 樟叶槿与其近似种 H. grewiifolius 的形态比较

(A-K)樟叶槿:(A)开花植株(中国科学院华南植物园栽培);(B)花柄关节及线形副萼(分别用箭头指出);(C)花;(D) 花瓣(箭头指向基部深紫红斑);(E)雄蕊和雌蕊;(F)柱头;(G)带幼果的小枝及叶片形态(掌状脉);(H)幼嫩果实(箭头指向果喙);(I)幼果解剖结构及成熟种子(图右);(J)成熟蒴果干燥后5裂;(K) 带毛和人工去毛的成熟种子。(L)H. grewiifolius的花及近披针形叶片(羽状脉) (由泰国核物理研究所Vichai Puripunya提供)。

Fig.2 Morphological comparison of H. cinnamomifoliuswith its allied species H. grewiifolius

(A-K)H. cinnamomifolius: (A) Flowering plant (cultivated in South China Botanical Garden); (B) The stalk joint and linear calycles (indicated by arrows); (C) Flower; (D) Petal (arrow points to deep purple-red base); (E) Stamens and pistils; (F) Stigmas; (G) Branchlets with young fruits and leaves with palmate veins; (H) Young fruit (arrow points to fruit beak); (I) Young fruit dissection and mature seeds (right); (J) A dried mature capsule with five split pieces; (K) Mature seeds with intact pubescence and artificially depilated. (L) Flower and sublanceolate leaf blade (pinnate veins) ofH. grewiifolius(provided by Vichai Puripunya from Thailand Institute of Nuclear Technology).

2、分布隔离:樟叶槿仅产于海南保亭、陵水等地,H. grewiifolius分布于中南半岛及印尼,地理间隔大。

通过文献、标本和彩色照片等资料的严格鉴定与考证,并结合野外考察和引种栽培观察,最终确定:樟叶槿Hibiscus cinnamomifolius Chun&Tsiang并非H. grewiifolius Hassk.的异名,而是一个独立的物种,因此理应恢复其原来学名。

本研究由教育部留学基金项目“珍稀濒危植物樟叶槿(Hibiscus cinnamomifolius)的野生资源调查、迁地保护及其观赏利用”(2010年)支持,其中,栽培繁殖、形态学及传粉观察等工作在中国科学院华南植物园完成。

|