|

氮磷是植物生长的必需元素,二者的平衡关系(即氮磷比)不仅影响植物自身生长发育,还会通过营养级间的互作影响其他生物类群,进而改变生态系统结构与功能。植物体内氮磷平衡状况会因环境条件而发生改变。随着全球气候变化加剧,北方旱区的极端干旱事件频发,但其对植物氮磷养分平衡的影响及其遗留效应尚不明确。

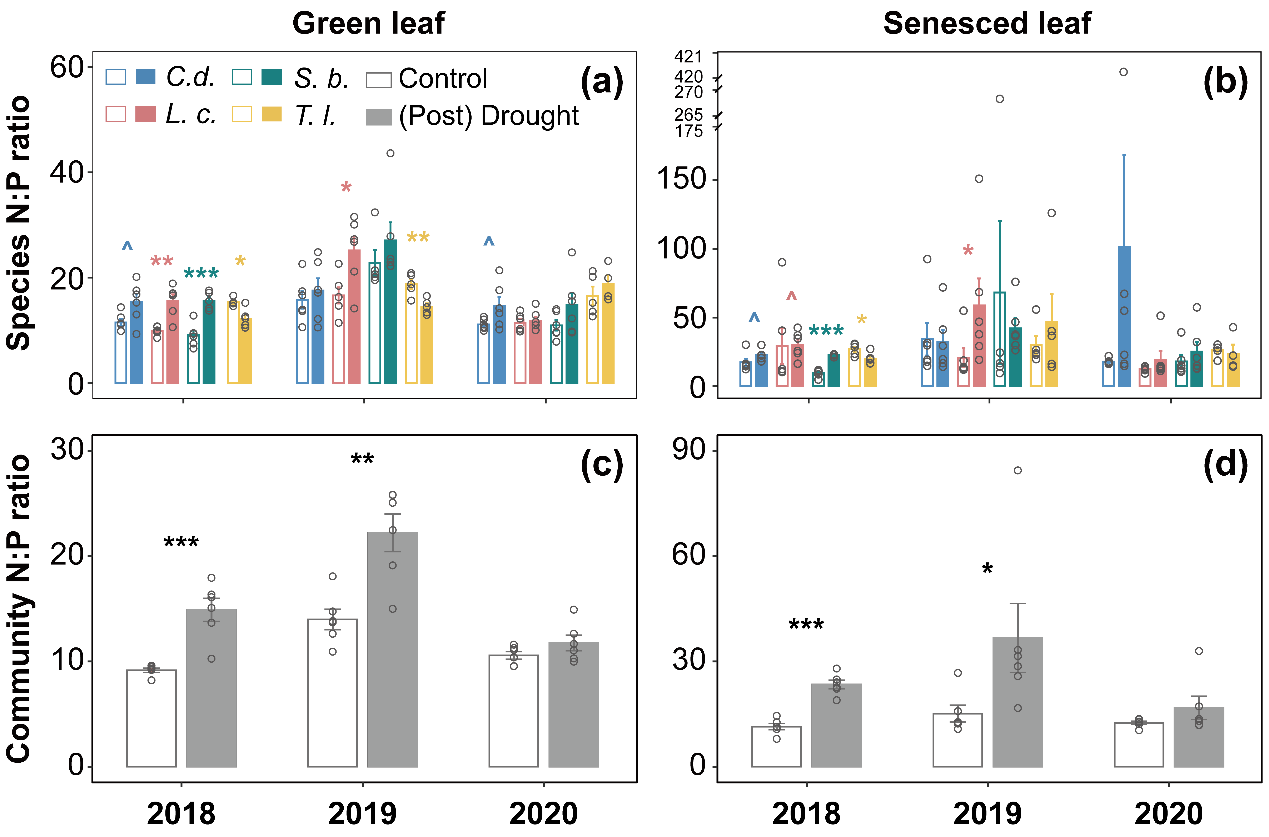

中国科学院沈阳应用生态研究所沙地和退化草地近自然恢复与多功能提升创新组群依托额尔古纳森林草原过渡带生态系统研究站极端干旱实验平台系统分析了极端干旱期间以及干旱停止后两年内草甸草原植物氮磷比的变化规律。研究发现,在经受了4年的极端干旱处理后,植物群落中优势物种的氮含量显著提高、磷含量降低、氮磷比显著提高(图1)。同时,极端干旱导致具有较高氮磷比的禾草类植物在群落中的优势度增加,进一步加剧了群落水平的氮磷失衡。在极端干旱处理停止两年后,尽管植物群落的物种组成未完全恢复至初始状态,但群落氮磷比可恢复至正常水平。植物氮磷平衡的恢复主要归因于极端干旱停止后禾草的超补偿生长对土壤有效氮的消耗。以上研究结果明确了极端干旱引发的植物群落水平的氮磷失衡具有可逆性,并从群落物种组成的角度揭示了其内在机理,为干旱区草地适应性管理和预测全球变化下草地养分循环提供了理论依据。

该研究以“Reversal of extreme drought-induced plant nitrogen and phosphorus imbalances in grassland”为题发表在Ecosystems期刊,中国科学院沈阳应用生态研究所特别研究助理梁潇洒博士为第一作者,吕晓涛研究员为通讯作者。该研究得到了国家重点研发计划等项目资助。

论文链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s10021-025-00967-8

图1 极端干旱处理4年后(2018)及停止后两年(2019~2020)期间草甸草原优势物种和群落整体叶片氮磷比的变化。

|