|

梧桐属(Firmiana)是锦葵科重要的木本植物类群,包含约18物种,广泛分布于亚洲大陆至东南亚及太平洋岛屿。在中国,该属有10个物种被记录,其中广西火桐(F. kwangsiensis)为国家一级重点保护野生植物,丹霞梧桐(F. danxiaensis)、海南梧桐(F. hainanensis)等7个物种因分布范围狭窄、种群数量稀少被列为濒危或易危级别。然而,由于近缘物种形态相似、花期果期长(需数年至数十年),传统形态分类难以准确区分,严重制约了该类群的保护及管理。

针对这一难题,中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)联合中国科学院昆明植物研究所、广西壮族自治区/中国科学院广西植物研究所、四川攀枝花苏铁国家级自然保护区保护中心研究团队,对该类群系统地开展了DNA条形码研究。研究团队采集了中国分布的所有10个梧桐属物种及2个未命名类群共62份样本,通过基因组浅层测序获取了叶绿体全基因组(plastome)和核核糖体DNA(nrDNA)序列,系统评估了二代“超级条形码”(叶绿体基因组、nrDNA)、叶绿体高变区域及4种植物通用DNA条形码(rbcL、matK、trnH-psbA、nrITS)的物种鉴定效率。

研究取得三项重要发现:一是明确核糖体内转录间隔区(nrITS)为梧桐属物种鉴定的“最优条形码”,其物种鉴定率高达91.7%(11/12类群),可精准鉴定所有10个中国已知分布的梧桐属物种,解决了长期以来该属物种形态鉴别困难的问题;二是在极小种群物种“云南梧桐(F. major)”中发现2个隐存谱系(Firmiana sp.1和Firmiana sp.2),其中Firmiana sp.1为高达10米的栽培乔木(主要分布于云南中部古寺庙及植物园),Firmiana sp.2为分布于金沙江中下游的灌丛或小乔木,二者在遗传距离、地理分布及生长习性上均与典型的云南梧桐(位于金沙江上游)存在显著差异,提示需重新界定云南梧桐的物种边界;三是通过整合分析GenBank数据库中48条梧桐属叶绿体基因组数据,发现2个样本被错误标定的案例,强调了DNA条形码在检验网络数据库中数据准确性的重要性。

该研究不仅为梧桐属植物提供了高效的分子鉴定工具,更重要的是发现了被忽视的遗传多样性——隐存谱系的保护价值可能不亚于已知濒危物种。例如,Firmiana sp.1目前仅发现栽培个体,野生种群可能已灭绝,其古树资源(如云南寺庙中的百年大树)需紧急就地保护。此外,研究还为丹霞梧桐(F. danxiaensis)等物种的保护单元划分提供了分子证据。基于叶绿体基因组数据,团队发现丹霞梧桐南雄种群与仁化种群形成独立进化分支,结合前人的群体遗传研究,支持将其划分为2个进化显著单元(ESUs),为制定差异化保护策略(如跨种群移栽、遗传多样性监测)提供了依据。

近日,该研究以“DNA Barcoding Reveals Cryptic Diversity and Informs Conservation Priorities in Chinese Firmiana Species (Malvaceae) Using Genome Skimming Data”为题,发表于版纳植物园主办的保护生物学领域经典期刊Integrative Conservation上。版纳植物园生物多样性研究组严丽君副研究员为第一作者,郁文彬研究员及昆明植物研究所的杨静副研究员为共同通讯作者。该研究得到版纳植物园“十四五”规划、云南省自然科学基金、国家科技基础资源调查专项、海南国家公园研究院等项目资助。

图1.中国梧桐属植物照片。(a)梧桐属隐存谱系1;(b)梧桐属隐存谱系2;(c)云南梧桐;(d)梧桐(栽培);(e)龙州梧桐;(f)丹霞梧桐;(g)海南梧桐;(h)大围山梧桐;(i)克式梧桐;(j)火桐;(k)美丽火桐;(l)广西火桐。

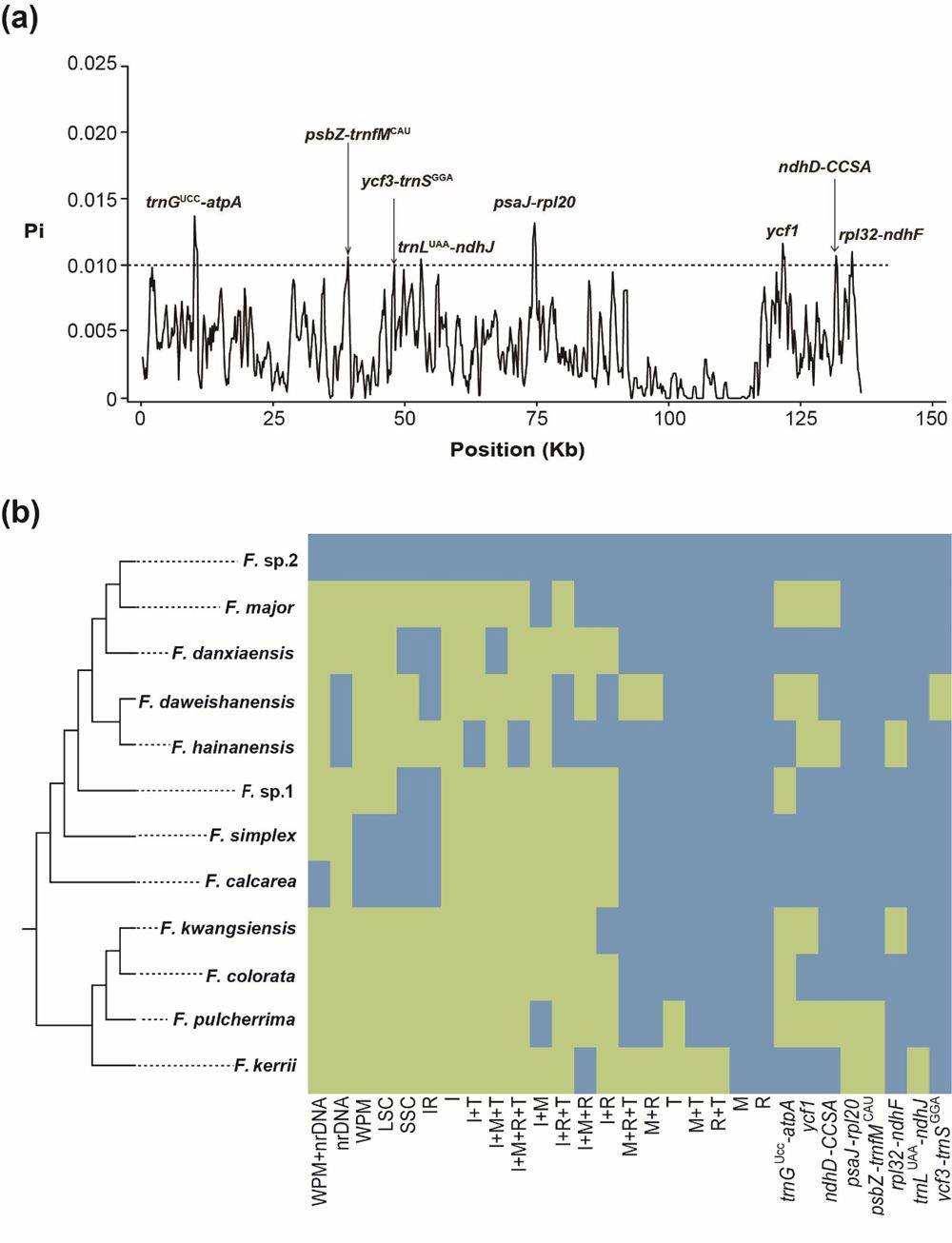

图2.(a)基于叶绿体基因组核苷酸多态性识别出的八个高变区域;(b)采用最大似然法建树对上述高变区域与六个DNA超级条形码(WPM + nrDNA、nrDNA、WPM、LSC、SSC、IR)、四个植物DNA通用条形码(nrITS(I)、matK(M)、rbcL(R)、trnH-psbA(T))及其所有可能的组合进行物种鉴定效率比较。绿色代表鉴定成功,蓝色代表鉴定失败。

|