|

土壤是地球上最大的碳库之一,微生物群落通过分解有机质和形成微生物残体驱动着土壤有机碳(SOC)的积累与稳定。然而,作为土壤微生物群落的重要成员,病毒如何影响这一过程还未被深入认识。土壤中碳(C)与氮(N)的比率(C/N比)不仅影响植物生长,也对微生物活动、碳储存与释放起着关键作用。尽管已有研究关注植物输送物(litter)、微生物群落及环境因素对碳/氮循环的影响,但病毒在其中的角色,特别是在不同 C/N 比条件下如何调控微生物与碳释放,尚有较大知识空白。

针对这一科学问题,中国科学院沈阳应用生态研究所梁小龙研究员团队通过外源底物添加实验,结合宏基因组测序和结构方程模型,系统解析了不同外源C/N比输入下,土壤病毒群落的组成、生活史策略及其对微生物多样性、呼吸作用和微生物残体碳累积的调控机制。研究发现,病毒群落对C/N 比高度敏感,外源C/N比例显著重塑了病毒多样性与群落组成。在低有机质含量的辽河土壤中,较高C/N促进了裂解性病毒的优势,而在高有机质的松嫩土壤中,溶原性病毒更具适应性。同时,病毒的生命策略和土壤有机质含量共同决定了有机碳周转过程的病毒调控效应,病毒裂解在低有机质土壤中增强了微生物呼吸作用,促进碳矿化;而在高有机质土壤中,病毒裂解则有助于微生物残体碳的稳定化积累。

该研究破除了以往碳循环模型与实验只重视植物输入、微生物作用,而忽视病毒参与作用的局限,同时强调 C/N 比不仅是植物残体的一个化学指标,也深刻影响地下微生物与病毒的生态作用,进而影响整个碳循环过程。为全球气候变化模型提供新的变量与修正因素。在气候变暖、氮沉降增多等背景下,C/N 比可能改变,从而病毒介导的碳释放可能加剧,影响碳储存与大气中 CO₂ 水平。研究成果以Exogenous carbon-to-nitrogen imbalance drives soil viral roles in microbial carbon mineralization and necromass accrual为题,发表在发表在 Soil Biology & Biochemistry期刊。中国科学院沈阳生态所博士研究生王硕为第一作者,梁小龙研究员为通讯作者,德国耶拿大学、荷兰乌得勒支大学、美国田纳西大学等国内外合作伙伴也参与了本研究。该研究得到了国家自然科学基金、辽宁省优秀青年基金、森林生态与保育重点实验室等资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2025.109952

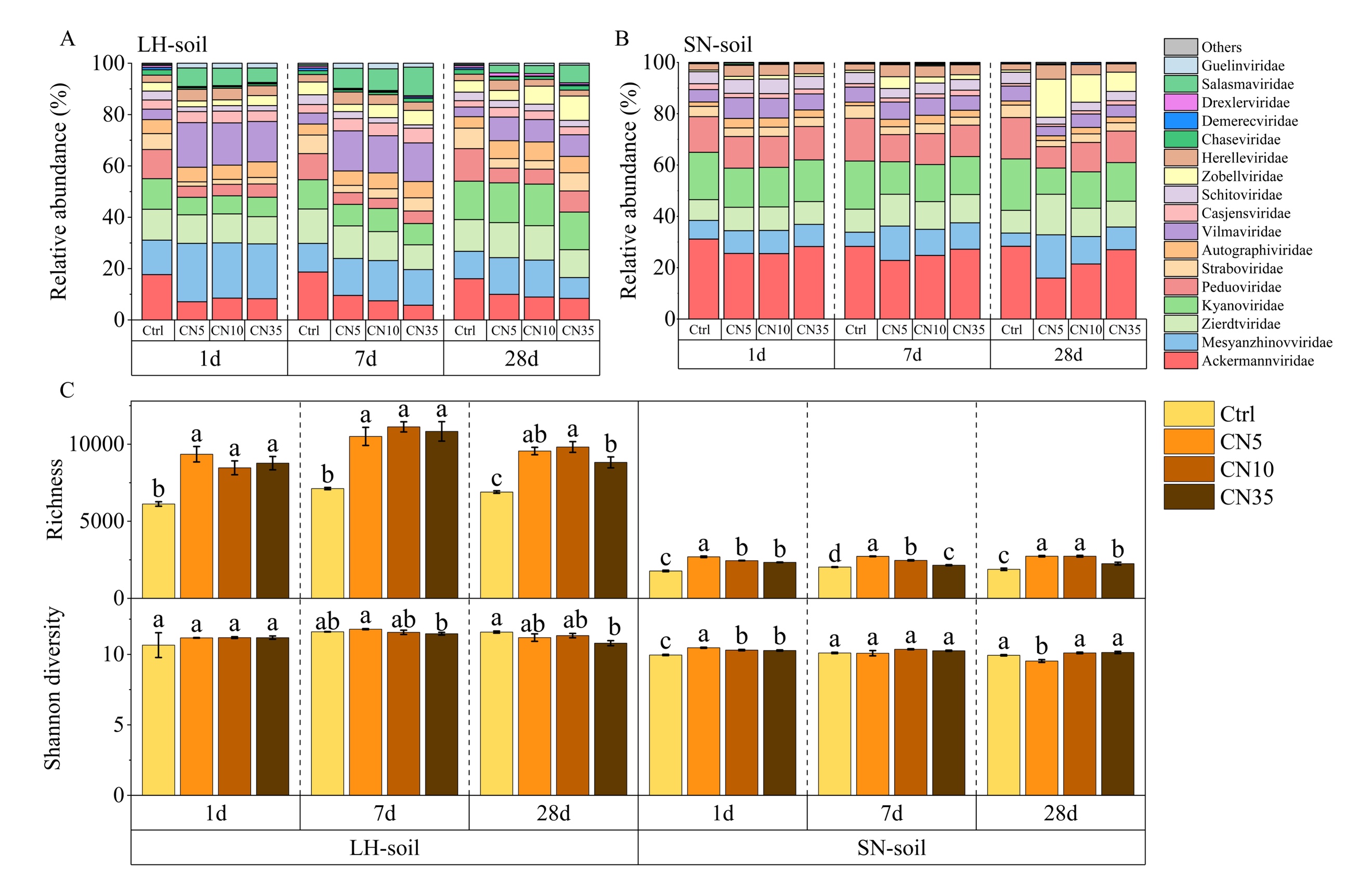

图1. 土壤病毒群落结构

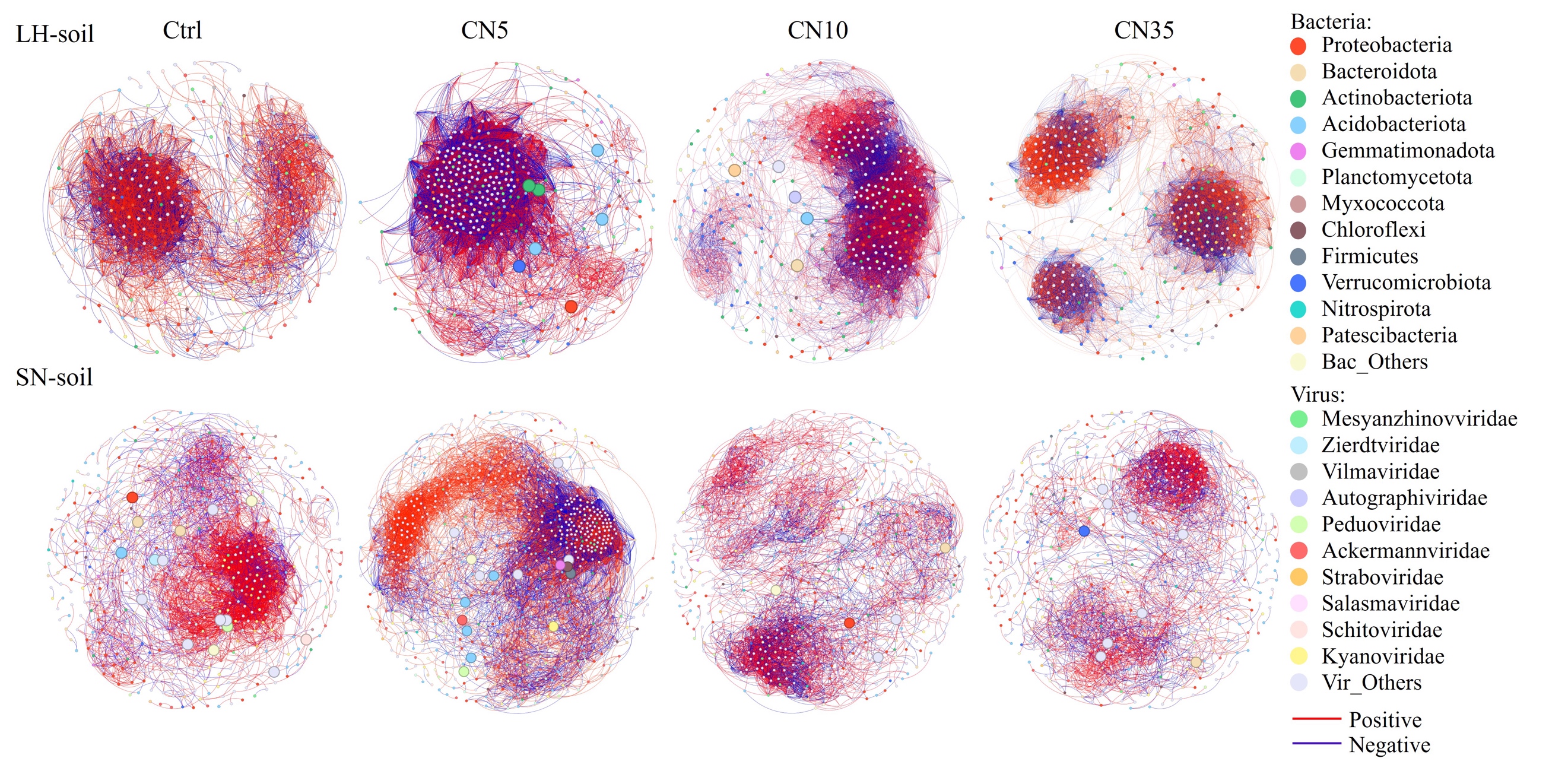

图2. 土壤病毒与细菌关联网络

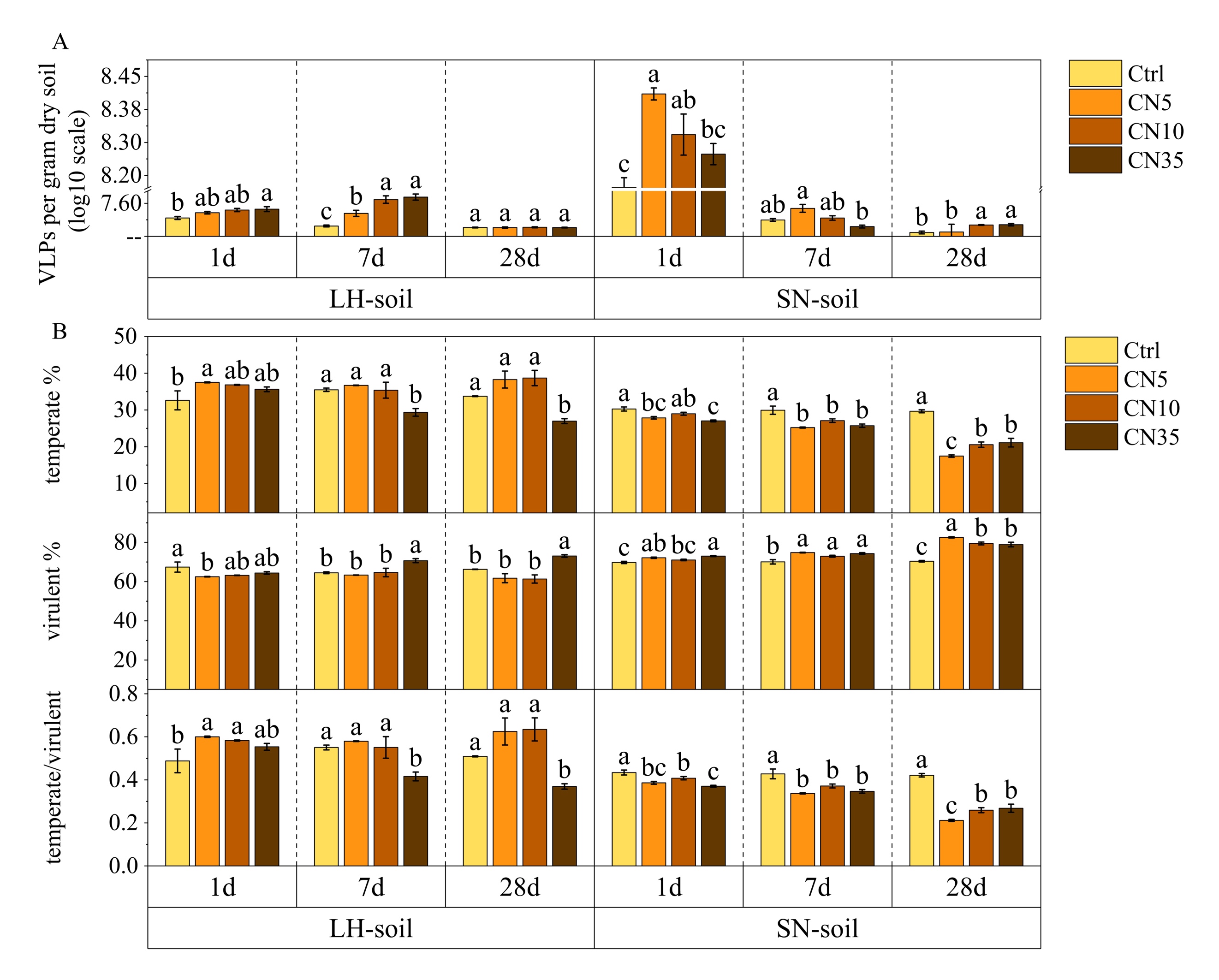

图3. 土壤病毒丰度与生命策略

|