|

植物谱系不断经历着空间格局的重组,只有具备适应性功能性状和较强生存能力的物种,才能在不断变化的环境梯度中持续演化。果实作为植物繁殖的主要器官,不仅携带着完整的遗传信息,还能通过适应多样的环境条件,在演化过程中驱动物种的起源。然而,在持续变化的环境中,特定果实性状在物种多样化过程中的驱动机制仍缺乏深入研究。

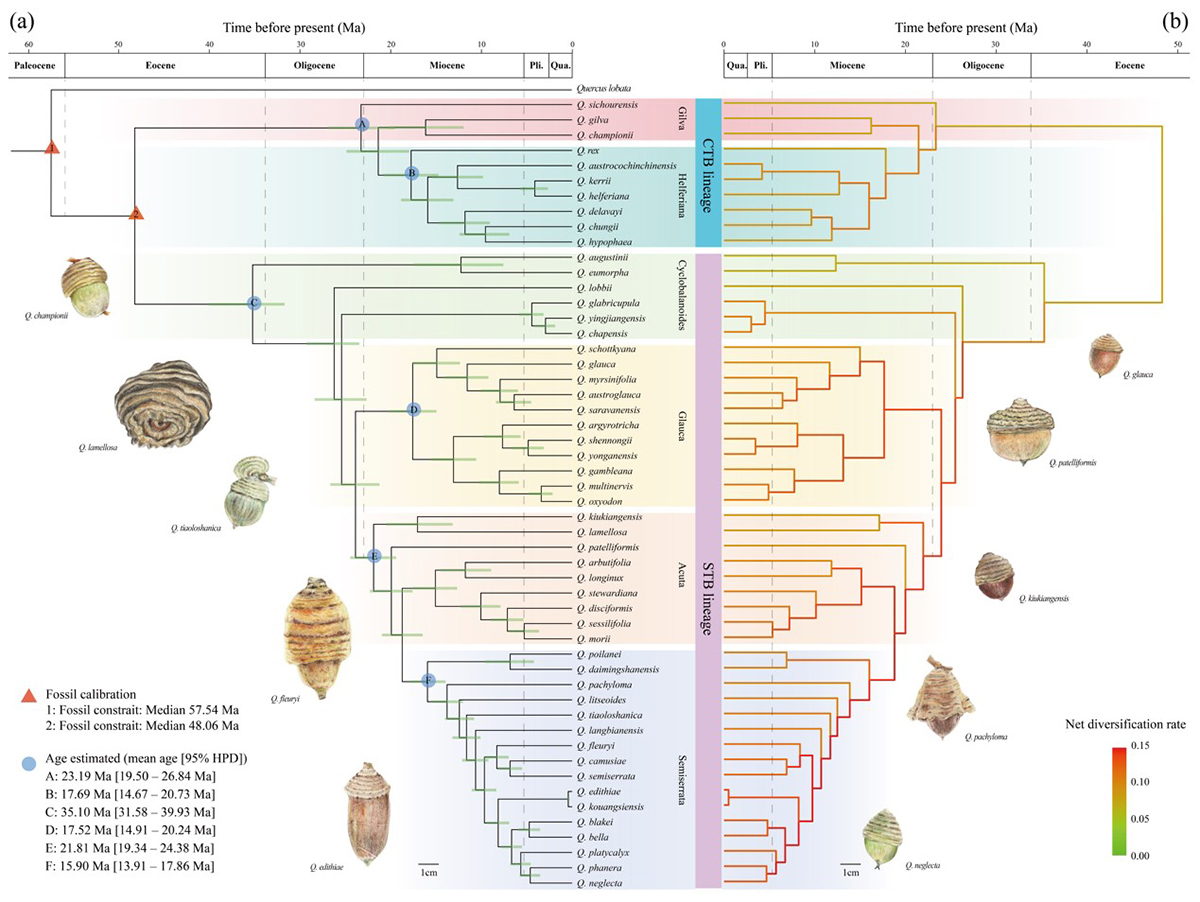

图1. 基于化石校准的栎属青冈栎组系统发育树(a);青冈栎组各分支多样化速率(b)

栎属青冈栎组(QuercussectionCyclobalanopsis)是一个单系的、具有顽拗性种子的常绿类群,约包含100个物种,广泛分布于东亚至东南亚的常绿阔叶林中。在长期演化过程中,青冈栎组的果实性状在形态(大小等)与生理层面(种子萌发特性等)表现出了显著的多样性。因此,青冈栎组为探索顽拗性种子的演化路径、休眠的生态功能以及果实性状与环境适应之间的关系提供了一个较为理想的研究体系。

本研究重新构建了目前包含物种数量最多的青冈栎组系统发育框架(图1),并采集了六项关键果实性状数据——果实体积、形状、成熟周期、子叶柄形态、胚轴位置和休眠类型,进一步系统分析这些功能性状在谱系演化过程中的分布与变异,旨在揭示其与气候生态位之间关联所反映的适应性进化信号。

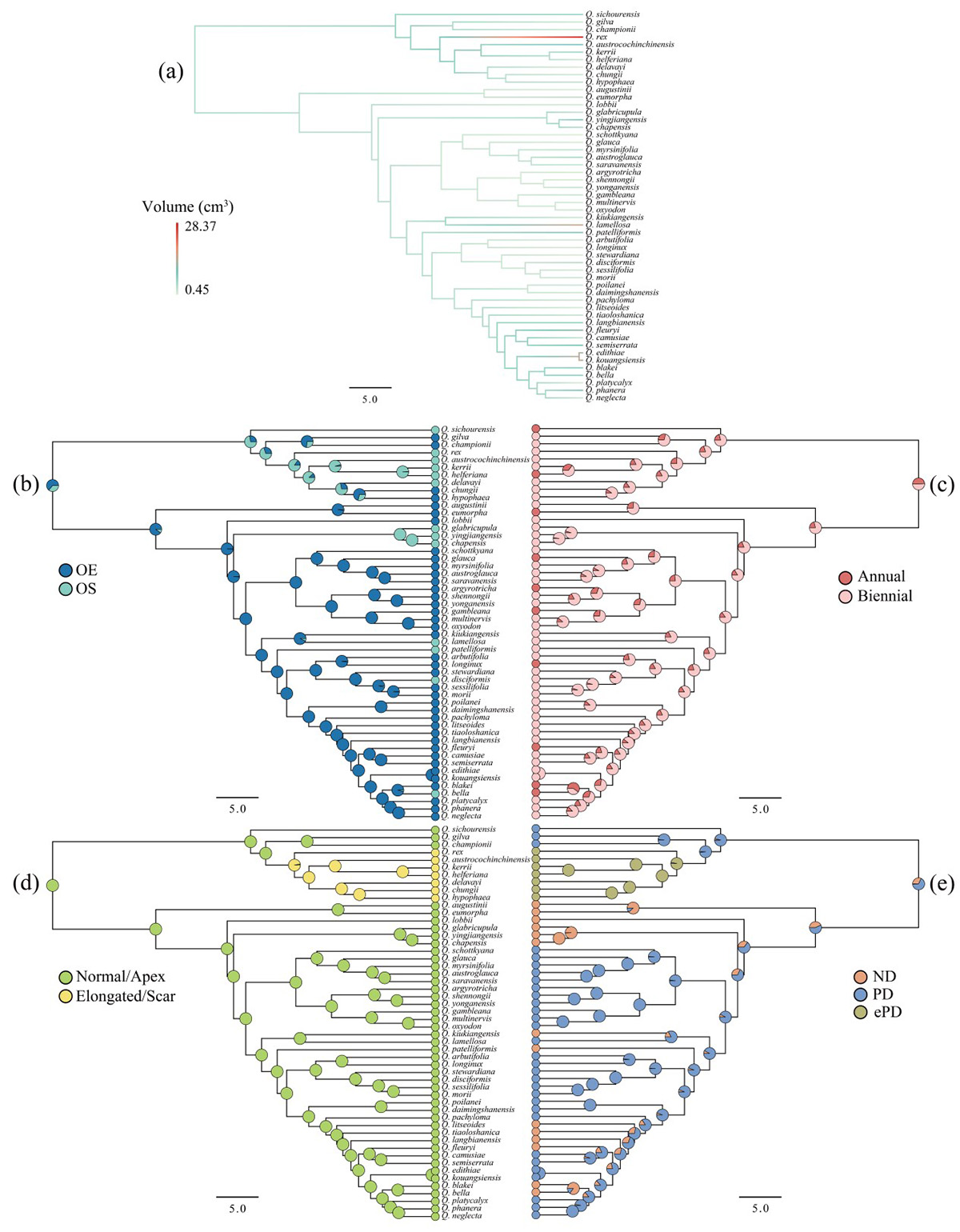

祖先性状重建结果显示,青冈栎组最可能的祖先状态为:果实较小、长椭球形,具两年成熟周期,子叶柄为正常形态,胚轴位于柱座附近(图2)。这一性状组合可能反映了早期谱系在稳定气候环境中对资源渐进式分配与同步萌发策略的适应。

图2. 青冈栎组六种果实性状的祖先状态:果实体积(a);果实形状(b);果实成熟周期(c);子叶柄形态或胚轴位置(d);休眠类型(e)

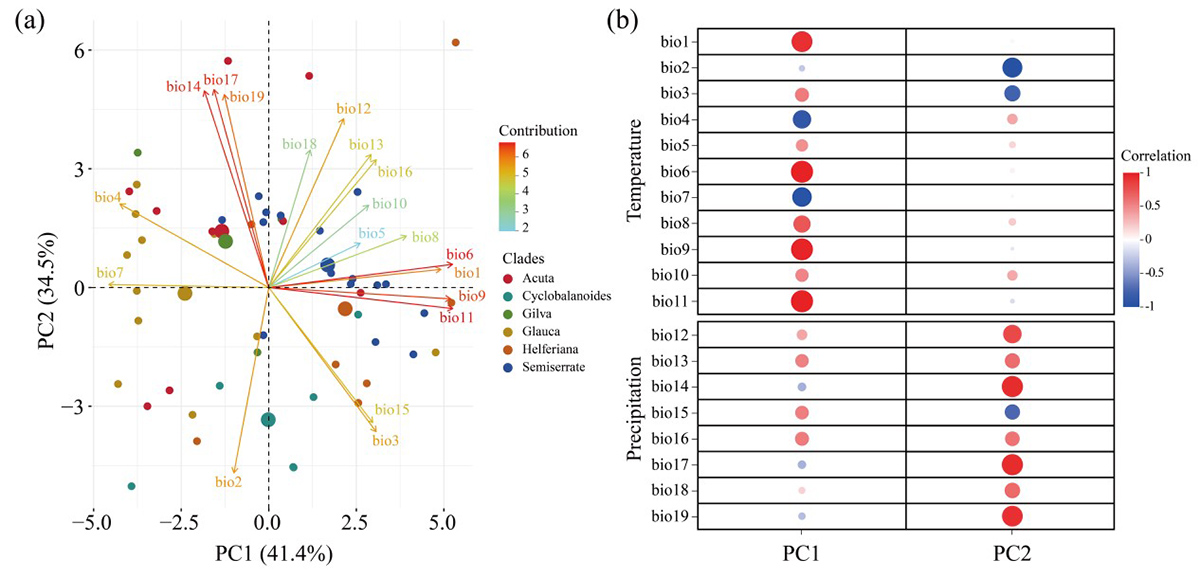

青冈栎组果实性状在气候主成分轴上呈现出沿谱系分化的适应性分布(图3),反映出不同支系对区域性气候的生态适应与功能性状演化之间存在密切关联。此外,果实形状、胚轴位置/子叶柄形态和种子休眠类型中检测到了强烈的系统发育信号,表明这四个性状具有较高的系统发育保守性。果实体积和果实成熟周期不具有谱系保守性。青冈栎组果实性状的演化受到系统发育背景与生态因子的共同塑造,体现出较高的气候适应性与生态可塑性。

图3. 气候变量的降维处理。气候变量的主成分分析(a);气候变量及其主成分的Pearson相关系数热图(b)

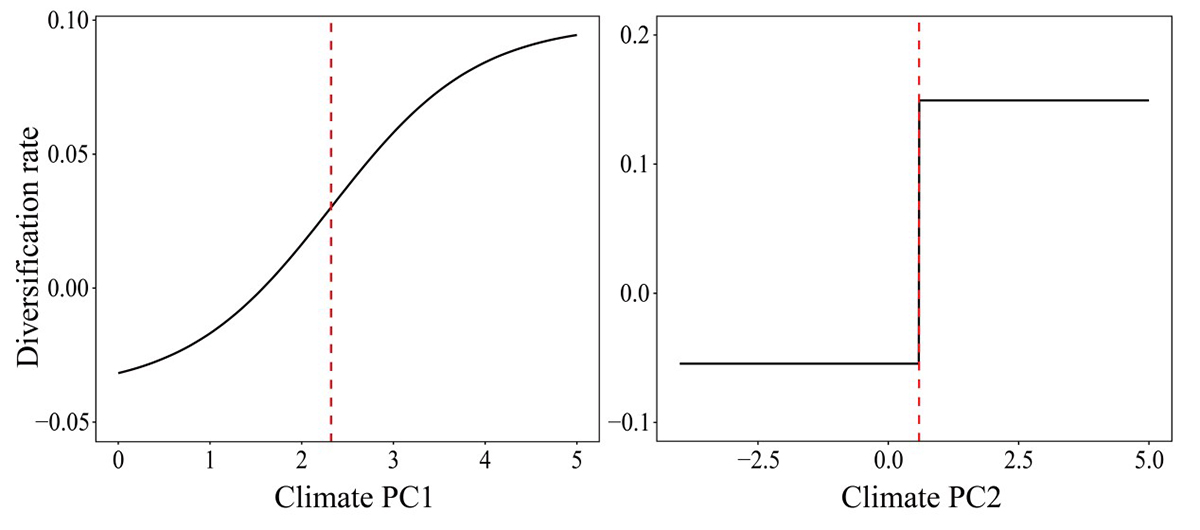

气候在推动青冈栎组的多样化中起到了关键作用(图4)。多样化速率随温度(PC1)升高而线性增加;同时,在降水(PC2)超过阈值后则急剧上升,表明温度适应性增强和区域性降水结构的突变共同驱动了谱系的快速辐射。结合中新世初期东亚季风增强及区域降水增加的古气候背景,我们推测该气候转变突破了顽拗性种子的生理限制,显著促进了青冈栎组的地理扩张与多样化。

图4. 青冈栎组多样化速率与气候变量主成分之间的关系

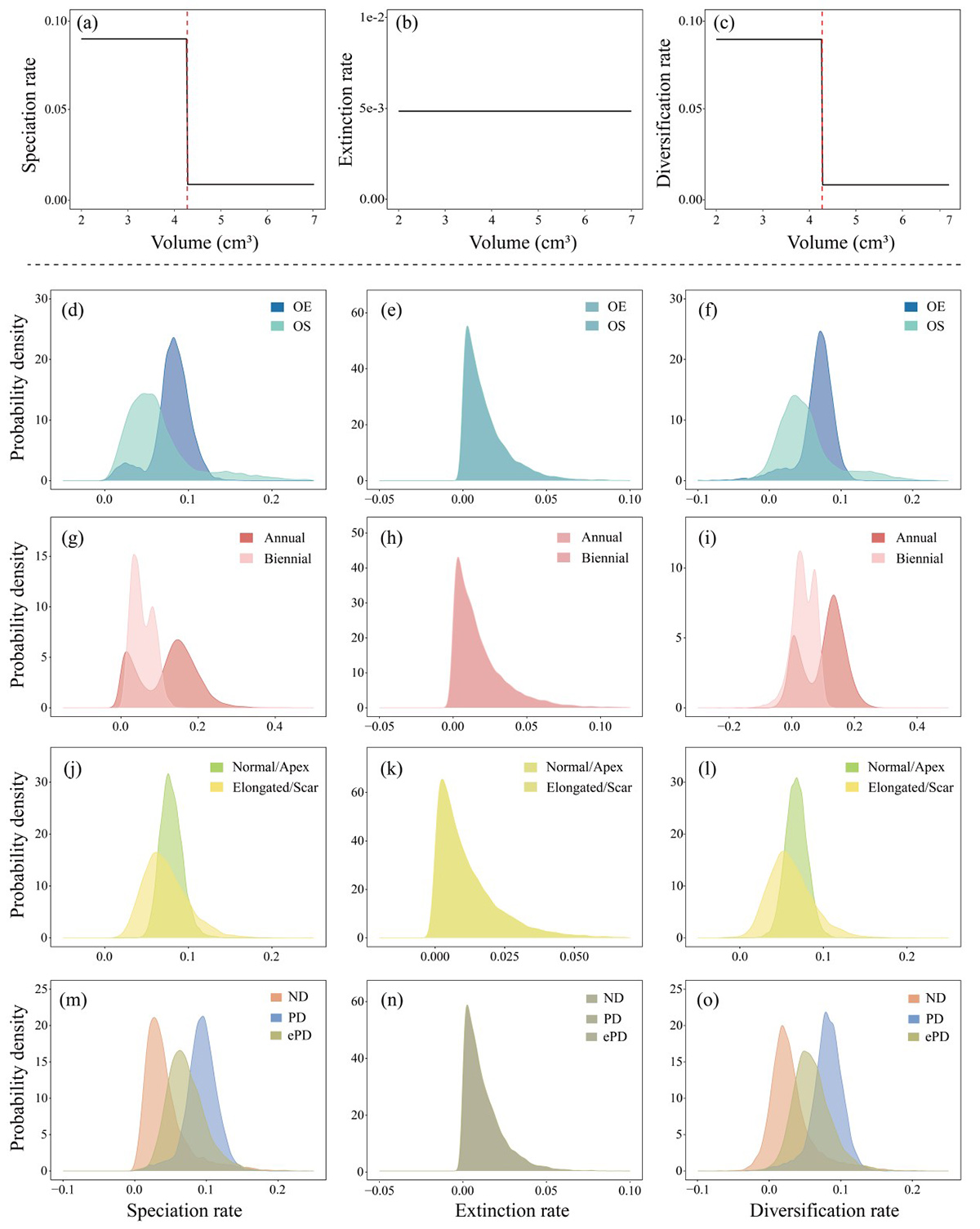

果实性状在推动青冈栎组的多样化中也发挥了关键作用(图5)。长椭球形果实和一年成熟周期的物种展现出更高的多样化速率。子叶柄不伸长并且胚轴位于柱座的种子结构作为祖先状态,具有较强的生态适应性,显著促进了相关谱系的扩张。萌发类型中的生理休眠通过调节萌发时机来适应环境,维持了较高的多样化潜力。总体来看,青冈栎组的果实性状在东亚多变气候下不仅反映了对环境的适应性演化,也在推动该类群生态扩散与物种多样化中发挥了重要作用。

图5. 果实性状的物种形成率、灭绝率和多样化率比较:果实体积(a–c);果实形状(d–f);果实成熟周期(g–i);子叶柄形态或胚轴位置(j–l);休眠类型(m–o)

研究结果证实,自中新世以来,青冈栎组内多样化速率的变化受到气候生态位创新与果实性状演化的共同驱动。青冈栎组的起源及其祖先果实性状可追溯至始新世中期至渐新世早期的中国南部和西南部,这一时期恰逢常绿阔叶林的出现。随后,在渐新世晚期至中新世早期,青藏高原的隆升叠加全球气候变化,促进了东亚亚热带季风与南亚热带季风系统的逐步建立。其中,东亚亚热带季风在推动青冈栎组快速演化中发挥了关键作用,而南亚热带季风则促成了果实性状的局域协同进化。

以上成果以“Evolution of fruit functional traits provides insights into the drivers of cycle-cup oaks (Quercus section Cyclobalanopsis) diversification in evergreen broadleaf forests”(https://doi.org/10.1016/j.pld.2025.07.004)为题发表在生物大类1区TOP期刊Plant Diversity上。上海辰山植物园植物系统与进化研究组科研助理杨良海为第一作者,宋以刚副研究员为通讯作者,上海理工大学Ganesh K. Jaganathan副教授,中国科学院西双版纳热带植物园孟宏虎副研究员,瑞士弗里堡大学Gregor Kozlowski教授,上海辰山植物园硕士研究生梁思娣,孙锡青,助理宁馨、王天瑞(现中国科学院武汉植物园博士研究生),园艺景观部工程师侯汝凝,信息技术部钟鑫和葛斌杰高级工程师参与了该项研究。该项研究得到国家自然科学基金项目(31901217)、上海市绿化和市容管理局科学技术项目(G242414,G242415和G242416)和国家重要野生植物种质资源库辰山中心的资助。感谢中国科学院武汉植物园陈思翀研究员对本文提出的宝贵建议。

Cite this article:

Liang-Hai Yang, Ganesh K. Jaganathan, Si-Di Liang, Si-Si Zheng, Hong-Hu Meng, Xi-Qing Sun, Xin Ning, Ru-Ning Hou, Xin Zhong, Tian-Rui Wang, Bin-Jie Ge, Gregor Kozlowski, Yi-Gang Song. 2025. Evolution of fruit functional traits provides insights into the drivers of cycle-cup oaks (QuercussectionCyclobalanopsis) diversification in evergreen broadleaf forests. Plant Diversity. https://doi.org/10.1016/j.pld.2025.07.004

|