|

在全球聚焦植被变化应对气候变化之时,一个隐匿于地下的关键环节——土壤生物的季节性活动规律(地下物候)正亟待关注。近日,中国科学院华南植物园恢复生态学团队与德国莱比锡大学合作,在国际期刊《Communications Earth & Environment》上发表观点文章,系统阐明地上植物生长与地下微生物活动之间的“物候同步性”,是维系土壤碳长期封存的核心机制。 这一同步性一旦遭气候变化破坏,土壤作为地球重要“碳汇”的缓冲能力将面临严重威胁。

“静态”模型难以评估“动态”碳库

陆地生态系统每年吸收约30%的人为二氧化碳排放,是减缓气候变暖的关键。然而,这项“绿色缓冲器”功能正受到季节性紊乱的剧烈冲击。土壤不仅是碳的‘储存库’,更是一个活的、具有季节节律的‘碳转化工厂’。超过90%的植物碳通过根系分泌物、凋落物等形式进入土壤,依赖微生物和动物进行转化与固定。碳输入的时间与微生物需求的“窗口期”能否匹配,直接决定了碳是被长期封存,还是以二氧化碳形式重返大气。然而,当前主流的碳循环模型大多将土壤视为静态或简单响应式的碳库,严重忽略了微生物与动物群落随季节动态变化的生命活动,导致对未来碳汇潜力的预测存在巨大不确定性。

“不对称变暖”与“物候错配”触发恶性循环

研究揭示,气候变暖,尤其是冬季升温快于夏季的“不对称变暖”,可使土壤微生物的碳利用效率下降高达59%,生长率降低27%,直接削弱其将植物碳转化为稳定土壤有机质的能力。其中,对长期碳封存贡献更大的真菌,其物候响应尤为关键。更严峻的挑战在于物候“错配”。极端气候事件(如热浪、干旱)可能导致植物提前展叶或过早枯萎,改变碳输入的时间;而土壤微生物的活动则受制于土壤温湿度变化的滞后性。这种 “碳已到,菌未醒”或“菌饥饿,碳未至”的脱节现象,会形成碳转化瓶颈,不仅降低封存效率,还可能迫使微生物“被迫”分解土壤中原有的稳定碳库,加速二氧化碳释放,形成 “变暖→错配→更多碳排放→更暖” 的恶性循环。此外,土壤动物(如螨虫、线虫、蚯蚓)在破碎有机物、创造微生物栖息环境方面扮演着“调度员”角色,其鲜明的物候节律同样被主流模型忽视,它们的活动偏移可能引发整个土壤食物网功能的连锁紊乱。

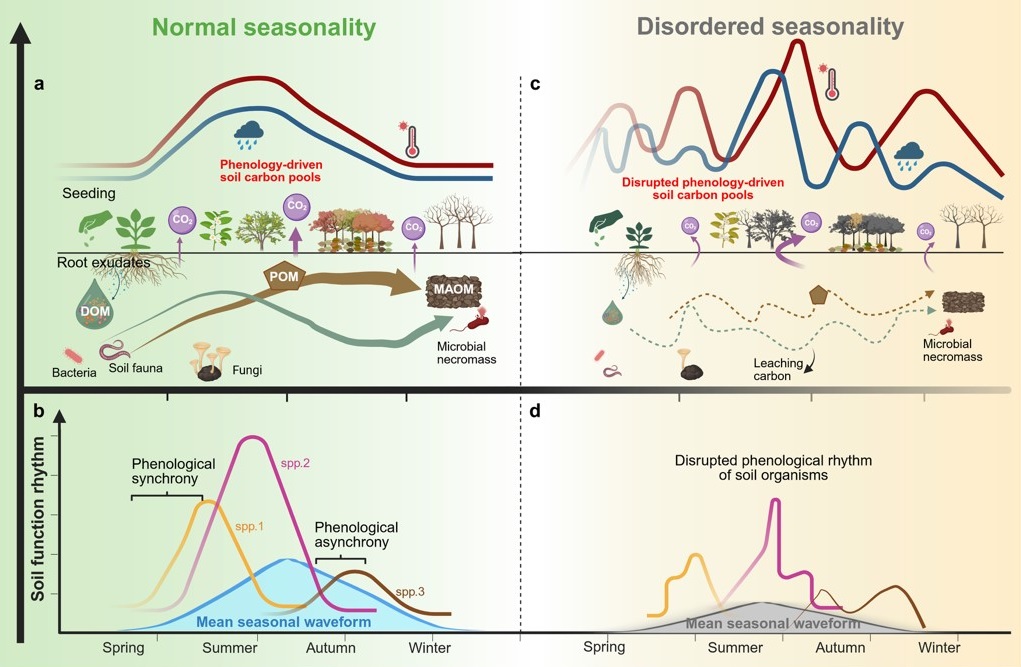

图.气候驱动的季节性物候紊乱可能削弱土壤碳的持久性:(a)在正常季节条件下,地上与地下生物之间协调的物候节律调节着碳输入、微生物转化过程以及持久性矿物结合有机质的形成。土壤动物(如蚯蚓)示意性地代表了参与土壤碳转化的关键功能类群。DOM,溶解性有机质;POM,颗粒有机质;(b)土壤生物(例如,物种1-3)在不同季节表现出独特的物候活动模式,对土壤功能节律的贡献各不相同。平均季节波形反映了由多个类群产生的综合信号;(c)在季节秩序紊乱的情况下,气候变化破坏了这种同步性。植物、微生物和动物物候活动在时间和强度上的变化,可能导致碳输入与微生物需求脱节,分解连续过程碎片化,并改变营养级相互作用,最终降低土壤碳持久性和生态系统恢复力;(d)此类紊乱通过改变土壤生物的物候模式,可能使土壤功能节律趋于平缓并破坏其同步性。

行动倡议:构建全球“地下物候”观测网

面对挑战,研究团队提出三项核心倡议:

1. 建立全球土壤物候观测网络:整合卫星遥感(监测植被)与地面物联网传感器(如自动碳通量舱、连续二氧化碳监测仪),实现对地下碳过程同步/错配的实时、高分辨率监测。

2.将物候动态嵌入地球系统模型:通过模块化开发和数据同化技术,将动态物候过程纳入下一代模型,从根本上提升预测精度。

3.指导生态恢复与适应性土地管理:在农业、林业实践中,根据土壤生物的活动高峰,优化有机肥施用、覆盖作物管理和耕作时间,将“生态时机”作为提升固碳效益的关键杠杆。

“在变暖的世界里,构建有韧性的土壤碳汇,不仅关乎我们‘输入’了多少碳,更在于我们是否掌握了输入的‘最佳时机’。”文章通讯作者刘占锋研究员强调。文章同时援引印度与东非的成功案例,表明通过调整农业措施(如雨季前恢复土壤活性、农林业与降雨周期协同)已有效提升了土壤碳储量和系统韧性,为全球提供了可复制的模板。该研究呼吁国际社会共同关注这个被长期忽视的“地下世界”,加大对土壤物候研究的投入,将其提升为气候变化应对战略的核心维度,共同守护地球生命支持系统的关键防线。

该观点文章以 “Illuminate underground phenology to aid carbon sequestration”(厘清地下物候,助力碳封存)为题发表于国际学术期刊Communications Earth & Environment。中国科学院华南植物园生态中心博士后李腾腾为论文第一作者,刘占锋研究员与德国莱比锡大学 Nico Eisenhauer 教授为共同通讯作者。研究获得广东省基础与应用基础研究旗舰项目和国家自然科学基金等资助。论文地址:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02940-8

|