|

热带和亚热带森林被认为是全球最具固碳潜力的生态系统之一,其土壤碳储量约占全球陆地土壤有机碳的三分之一以上。然而,该地区未来可能面临更加频繁的高温事件,未来增温下这些生态系统能否持续积累土壤有机碳仍存在较大不确定性。一直以来,由于缺乏长期生态系统水平的增温实验,使得增温引起的植物-土壤相互作用变化如何驱动土壤有机碳的温度响应尚不明确,严重阻碍了对未来碳-气候反馈的准确预测和基于森林的气候缓解方案的科学制定。

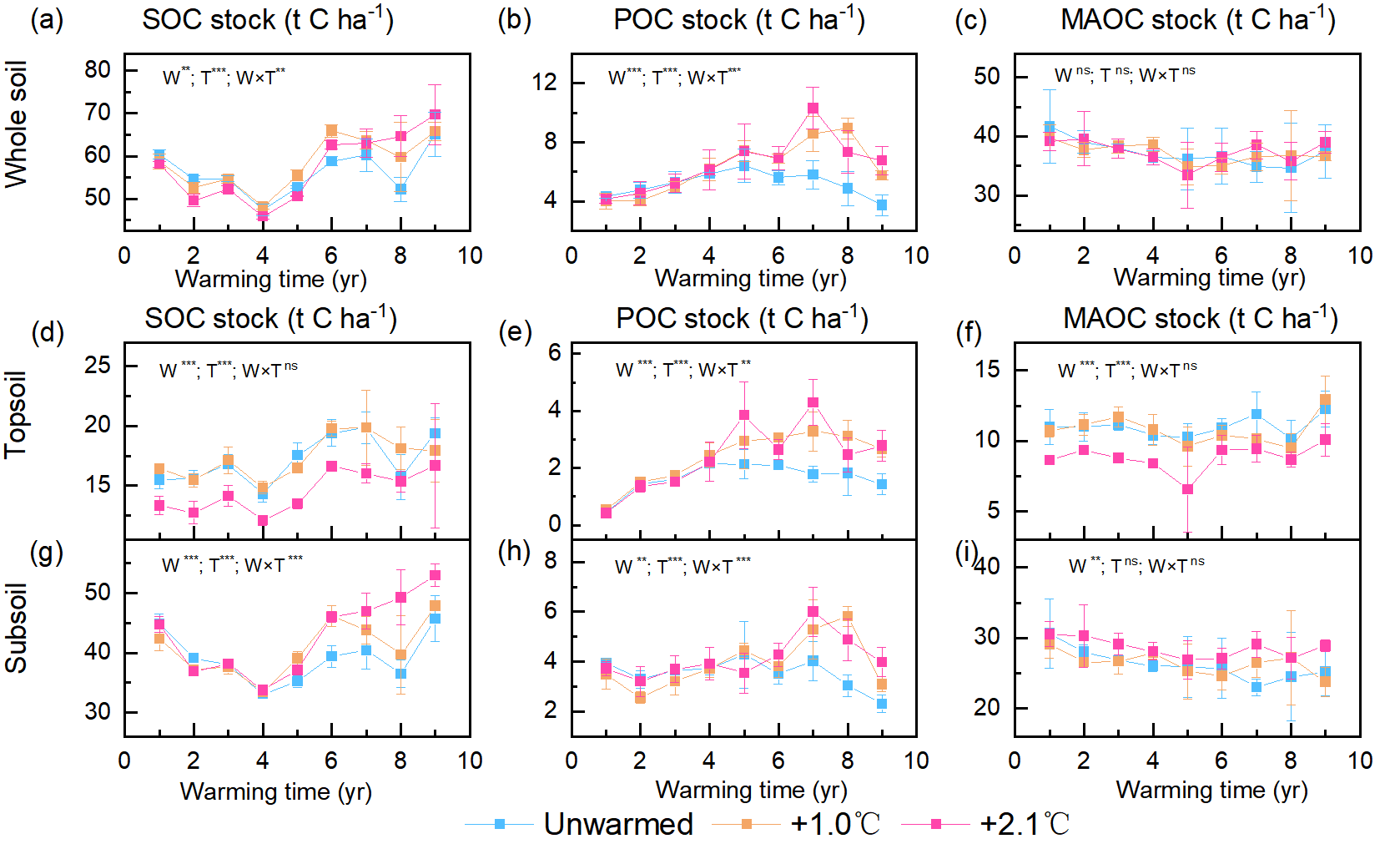

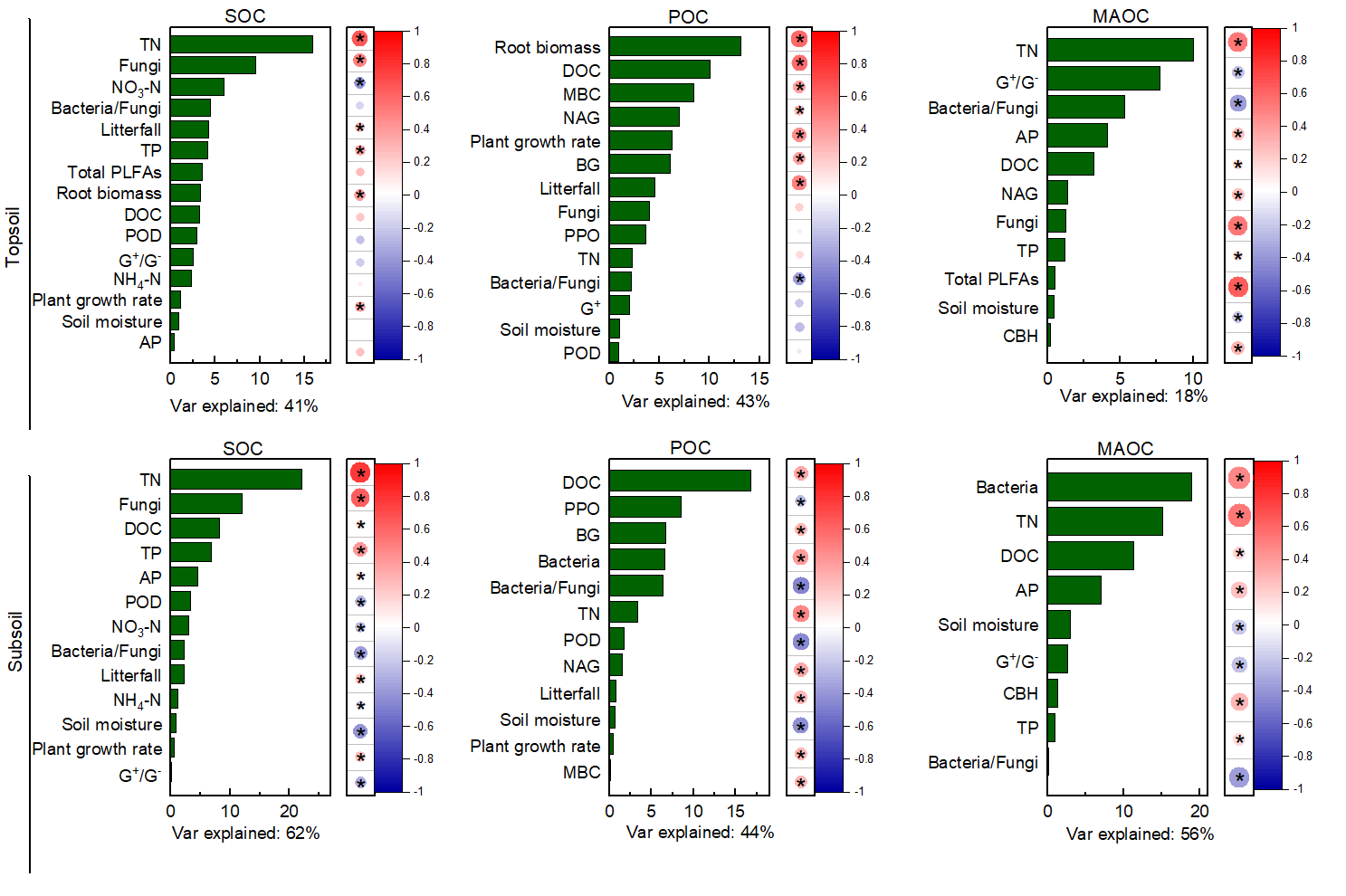

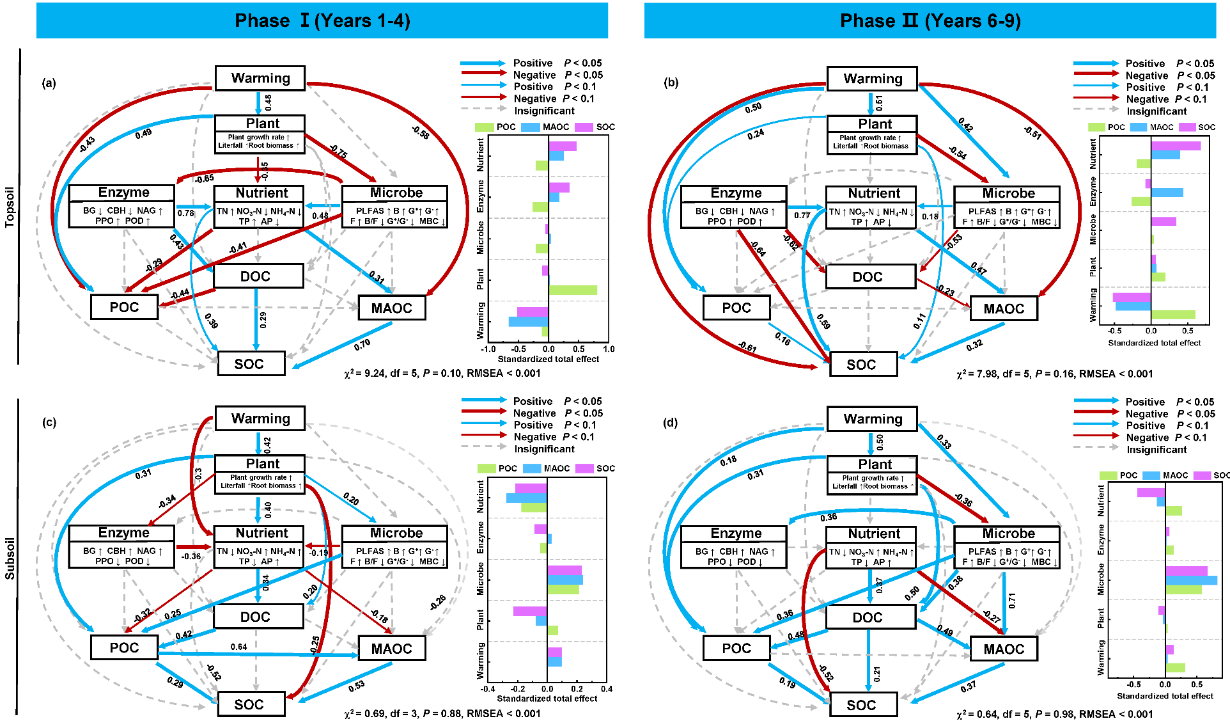

针对这一问题,中国科学院华南植物园鼎湖山站刘菊秀研究员团队于2012年在鼎湖山站建立了野外生态系统水平被动增温实验平台(+0°C、+1.0°C、+2.1°C),开展了长期观测研究。研究发现,土壤不同有机碳组分对增温的响应受增温时间的影响。土壤有机碳对增温的响应呈“两个阶段”(图1、2和3):在第一阶段(1–4年),增温导致土壤有机碳净损失,主要由于增温刺激的植物-微生物养分竞争导致土壤表层矿物结合态有机碳显著减少;在第二阶段(6–9年),由于持续的植物碳输入和微生物碳代谢的热调整使得植物来源的颗粒有机碳显著增加,从而导致土壤有机碳的净积累。这些结果表明,在适度增温下,一些湿润的热带和亚热带森林土壤可能继续积累有机碳,挑战了以往仅基于土壤增温实验而得出的结论:即普遍预测未来变暖会使热带和亚热带森林成为碳源。该研究加深了人们对增温下植物-土壤相互作用如何驱动亚热带森林土壤有机碳长期动态变化的理解。

该研究是对先前基于该实验平台观察到南亚热带森林生态系统碳储量在增温6年后增加现象(https://doi.org/10.1111/gcb.17072)的进一步深入的机制探究。相关研究成果以”Long-term moderate warming shifts soil carbon cycling but maintains carbon sinks in a subtropical forest”为题,发表在Cell旗下环境科学与生态学领域国际期刊One Earth(IF5-years=19.2)上。中国科学院华南植物园鼎湖山站博士后刘旭军为论文的第一作者,刘菊秀研究员和美国密歇根大学Peter B. Reich院士为共同通讯作者。研究得到了国家自然科学基金、广东省重点项目、广东省科技计划和中国博士后科学基金的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.oneear.2025.101465

图1. 增温对南亚热带森林土壤有机碳及其组分的影响

图2. 生物与非生物因子对土壤有机碳及其组分的影响

图3. 增温下植物-土壤相互作用对南亚热带森林土壤有机碳组分的调控机制

|