|

植物交配系统的演化是进化生物学的核心议题之一。在开花植物中,从异交(outcrossing)向自交(selfing)的转变代表了一个主要演化趋势。该这一过程通常被认为由生态因素(如传粉者缺乏)和繁殖保障机制共同驱动。然而,现有的研究鲜少通过移栽实验来检验生态因子与繁殖保障在交配系统演化中的作用。此外,少有研究从父本视角评估交配过程中个体对后代的遗传贡献。近日,华南植物园利用迎阳报春(Primula oreodoxa)这一理想研究系统,通过精巧的移栽实验揭示了这一过程的生态与遗传机制。

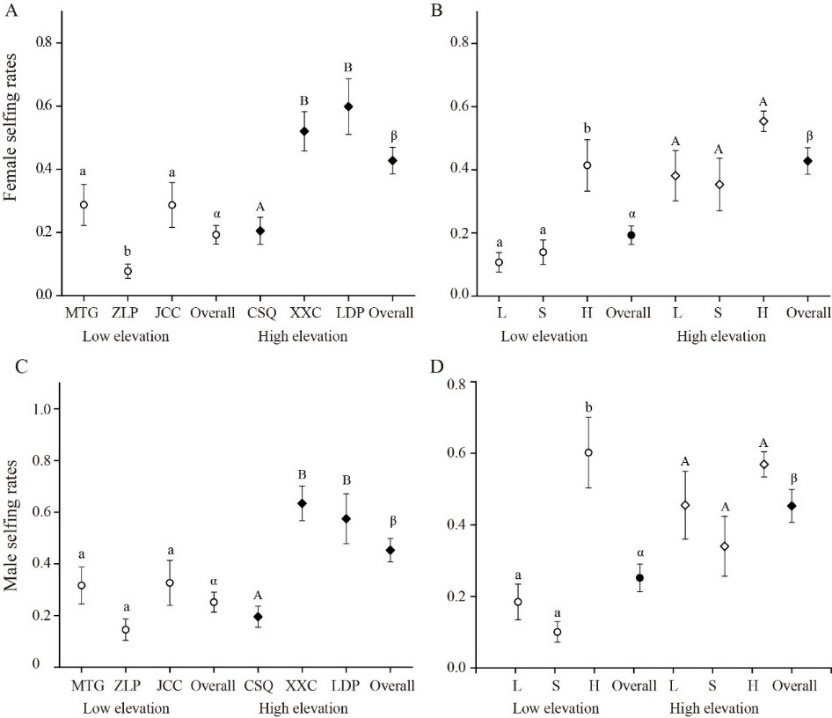

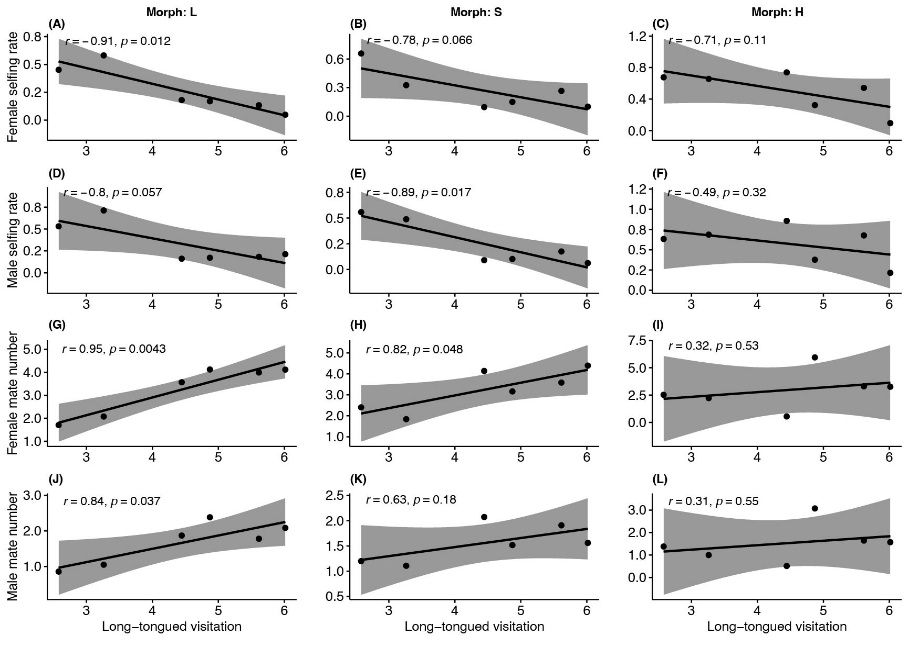

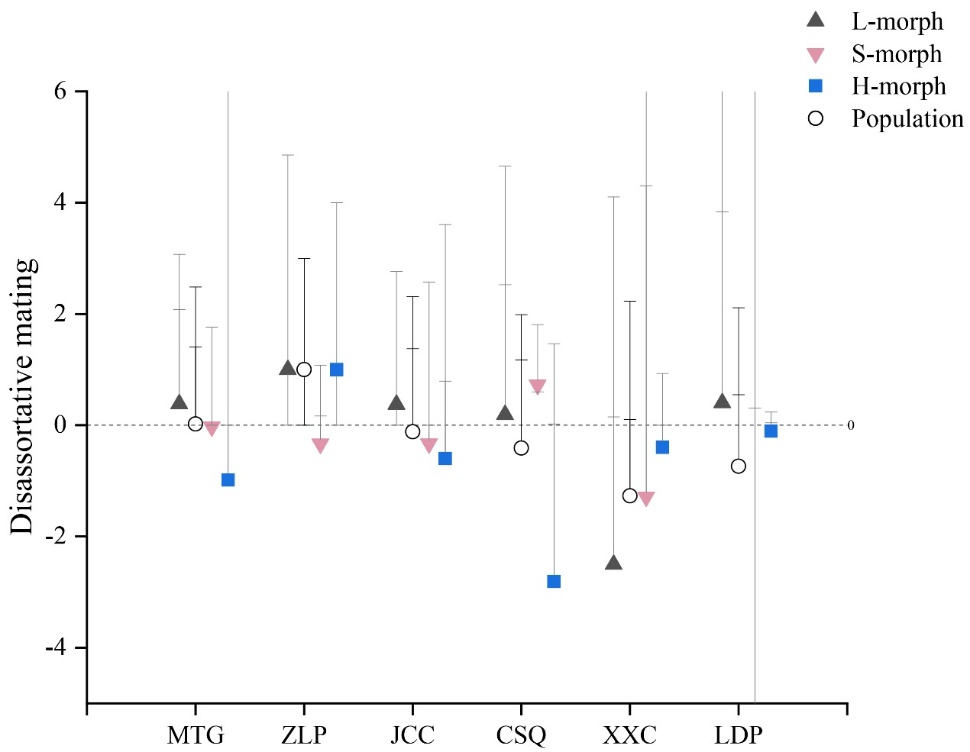

研究团队在四川峨眉山海拔梯度上建立了6个移栽实验点(图1),将二型花柱(异交为主)和同型花柱(自交为主)植株在同一环境中栽培。通过野外观察与SSR分子标记相结合,系统分析了不同花型个体的繁殖适合度(结实率、种子数量)和交配模式(自交率、配偶多样性、花型间交配比例及子代遗传多样性)。主要发现包括:(1)在传粉资源受限的高海拔生境中,同型花柱表现出显著的繁殖优势,支持"繁殖保障"假说;(2)父母本自交率随海拔升高而增加,表明环境因素对交配系统具有调控作用(图2);(3)长喙传粉者访花频率与二型花柱的父母本自交率呈负相关,与父母本配偶多样性呈正相关(图3);(4)高海拔种群中交配模式趋于随机,反映了二型花柱多态性的瓦解(图4)。

该研究创新性地从父本视角分析交配模式,并且首次证实长喙传粉昆虫的访花频率与植物父母本自交率呈负相关,而与父母本的交配多样性呈正相关,为“传粉驱动交配系统演化”提供了关键实证。该发现对理解全球变化下植物-传粉者互作的演变以及生物多样性的维持具有重要意义。

相关研究成果以“Divergence of mating systems in Primula oreodoxa: Insights from transplant experiments and mating portfolios”为题,近期发表在植物学期刊Plant Diversity上。 中国科学院华南植物园已毕业博士曾桂(现为西华师范大学讲师)为第一作者,中国科学院华南植物园袁帅副研究员和张奠湘研究员为共同通讯作者,海南师范大学张凯副教授参与了研究工作。 该研究得到国家自然科学基金、中国科学院华南植物园青年人才项目及西华师范大学博士科研启动基金资助。文章链接:https://doi.org/10.1016/j.pld.2025.08.005

图1. 移栽实验设计示意图

图2. 低海拔与高海拔生境中不同种群和花型的母本自交率 (A, B) 与父本 (C, D) 自交率(± 标准误)。不同小写字母和大写字母分别表示低海拔与高海拔生境内的显著差异,希腊字母表示生境间差异。

图3. 交配系统参数与长喙传粉者访花频率在不同花型间的关系。母本自交率 (A–C)、父本自交率 (D–F)、母本配偶数 (G–I) 和父本配偶数 (J–L)。左、中、右三列分别对应 L、S 和 H 三种花型。

图4. 不同种群和花型间雌性非选型交配(平均值 ± 95% 置信区间)的变异。虚线表示随机交配。

|