|

功能相似的同域分布物种如何实现共存,是群落生态学长期关注的核心问题。植物-传粉者相互作用是维持生物多样性和生态系统功能的重要过程之一,探讨植物-传粉者互作网络及熊蜂物种的生态位分化机制,对于揭示物种共存,及其互作关系的维持和稳定具有重要意义。中国拥有世界上最高的熊蜂物种多样性,约占熊蜂总数的一半。其中,中国西南的横断山区熊蜂物种多样性极高,是研究物种共存与互作网络稳定性的理想生态系统。熊蜂在亚高山与高山草甸生态系统中扮演着重要的传粉角色,是很多高海拔特色植物类群(如马先蒿属、翠雀属和乌头属等)的重要传粉昆虫。如此高的熊蜂多样性在该区域如何共存?

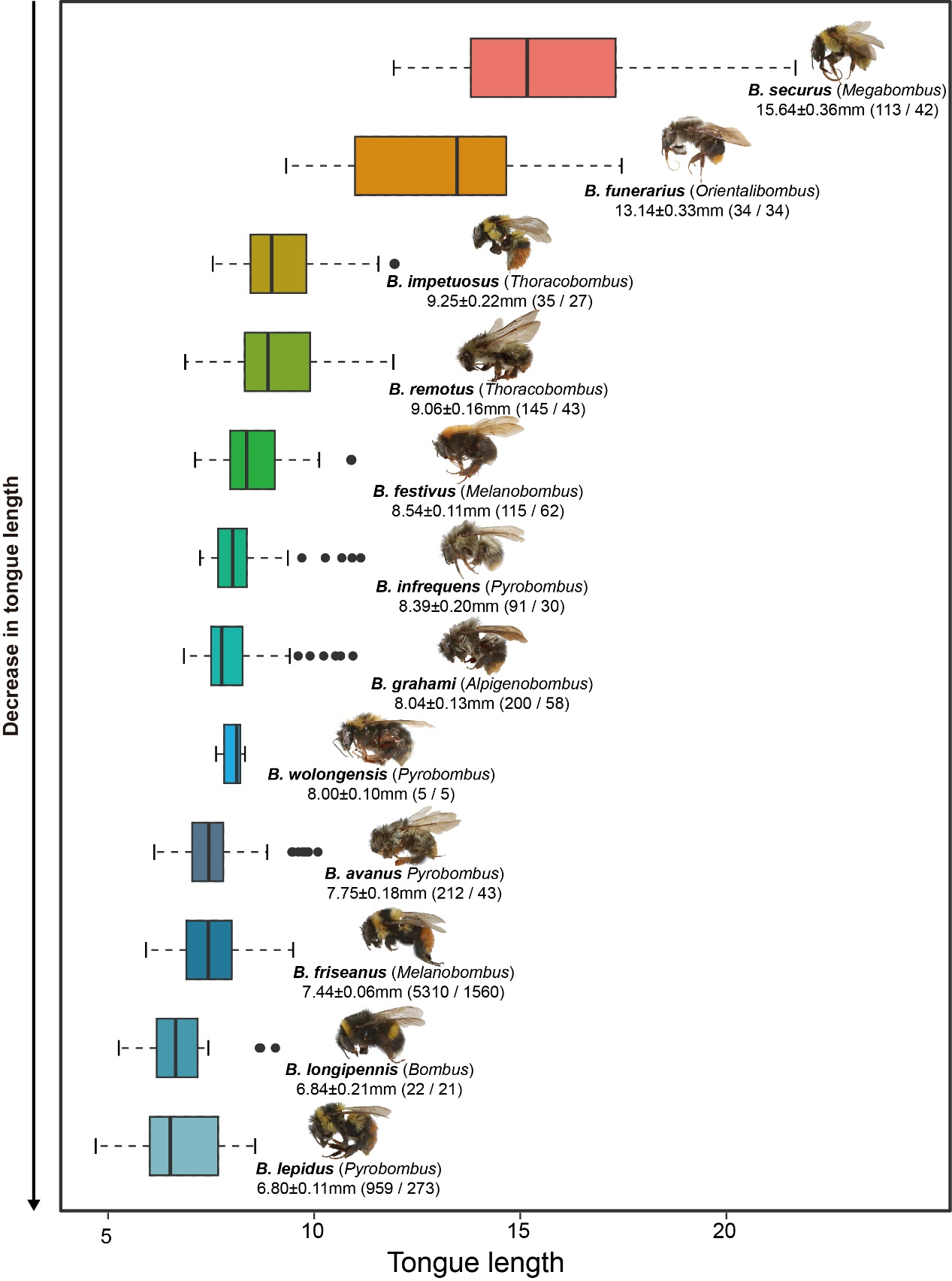

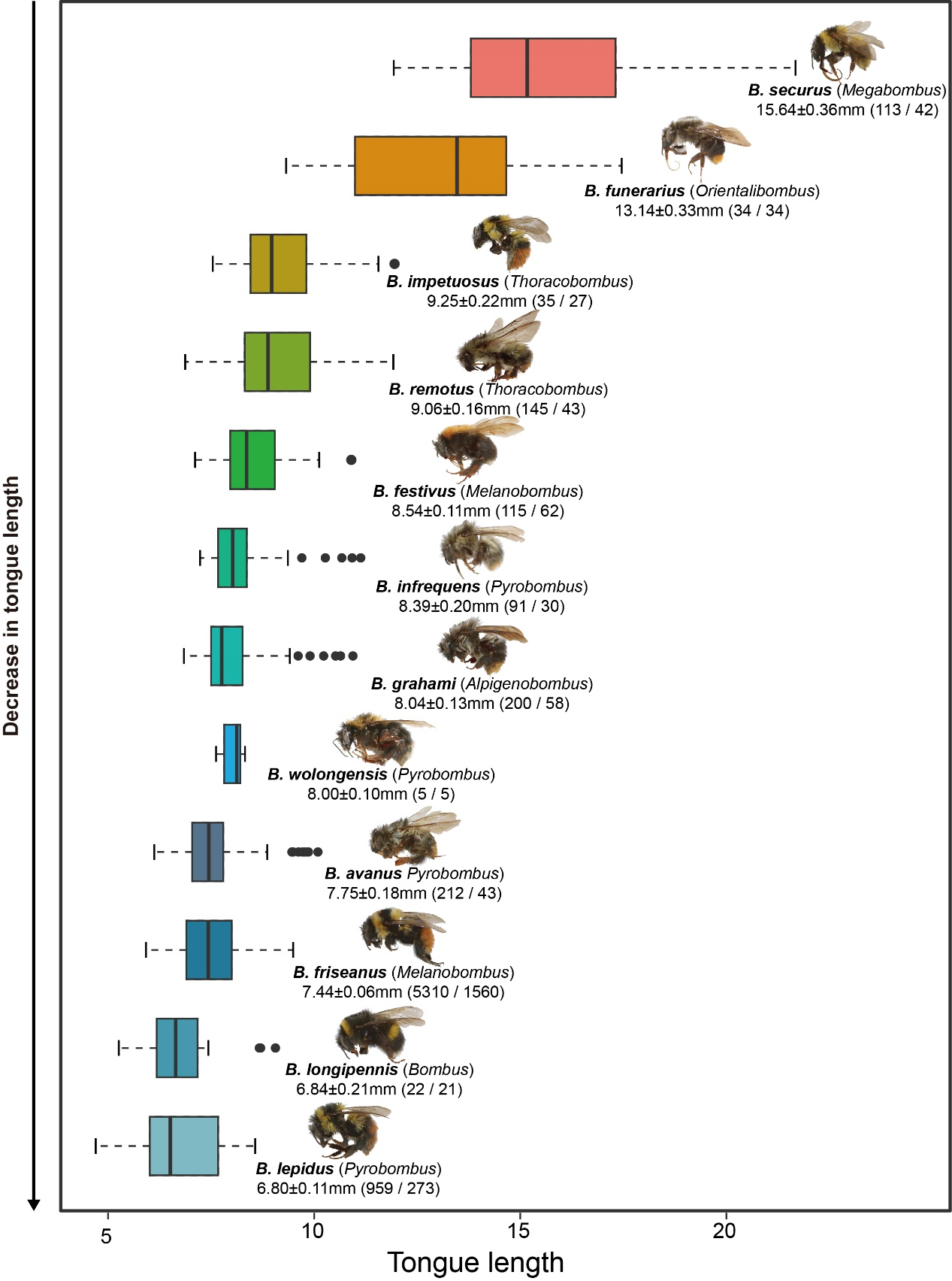

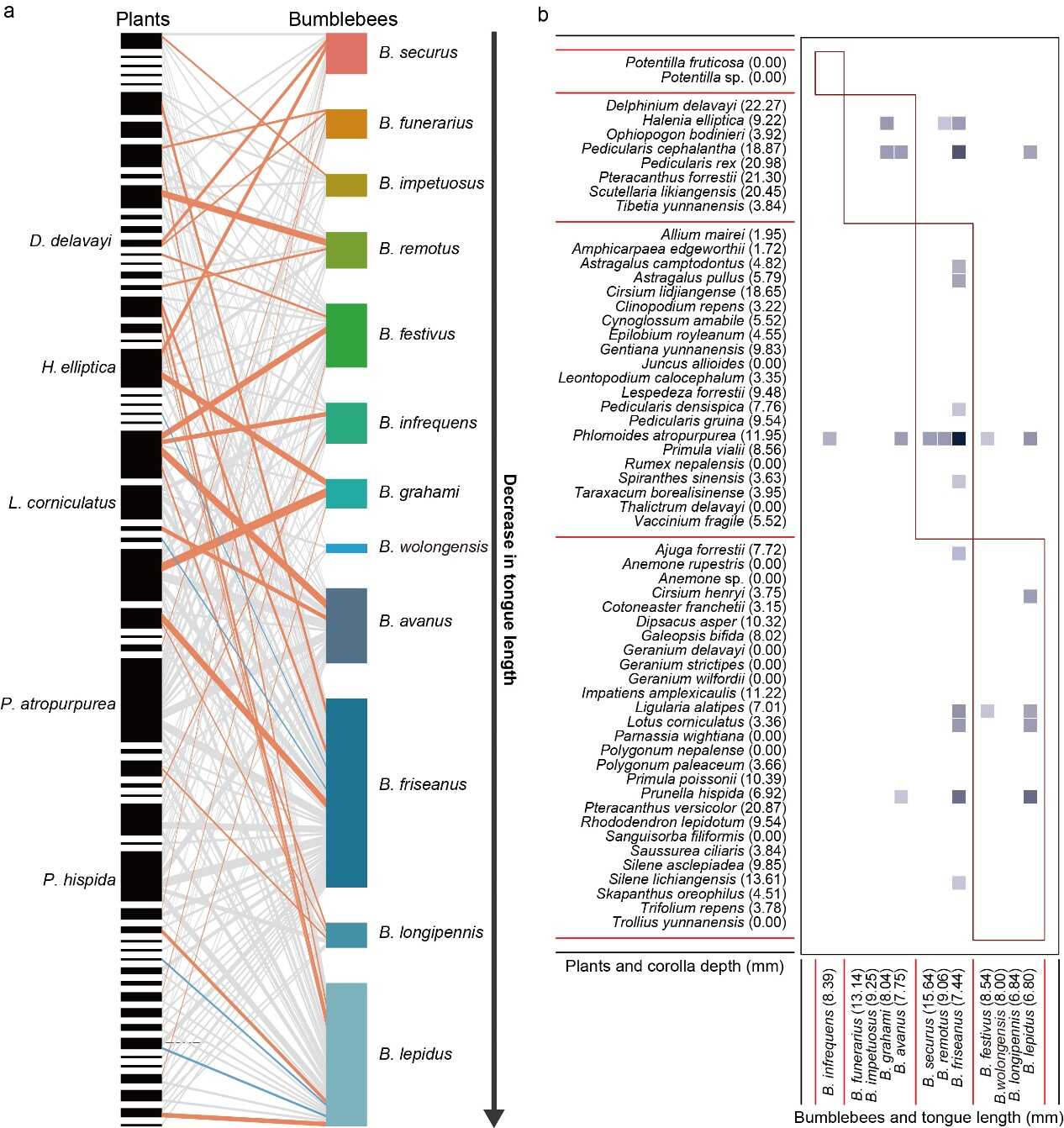

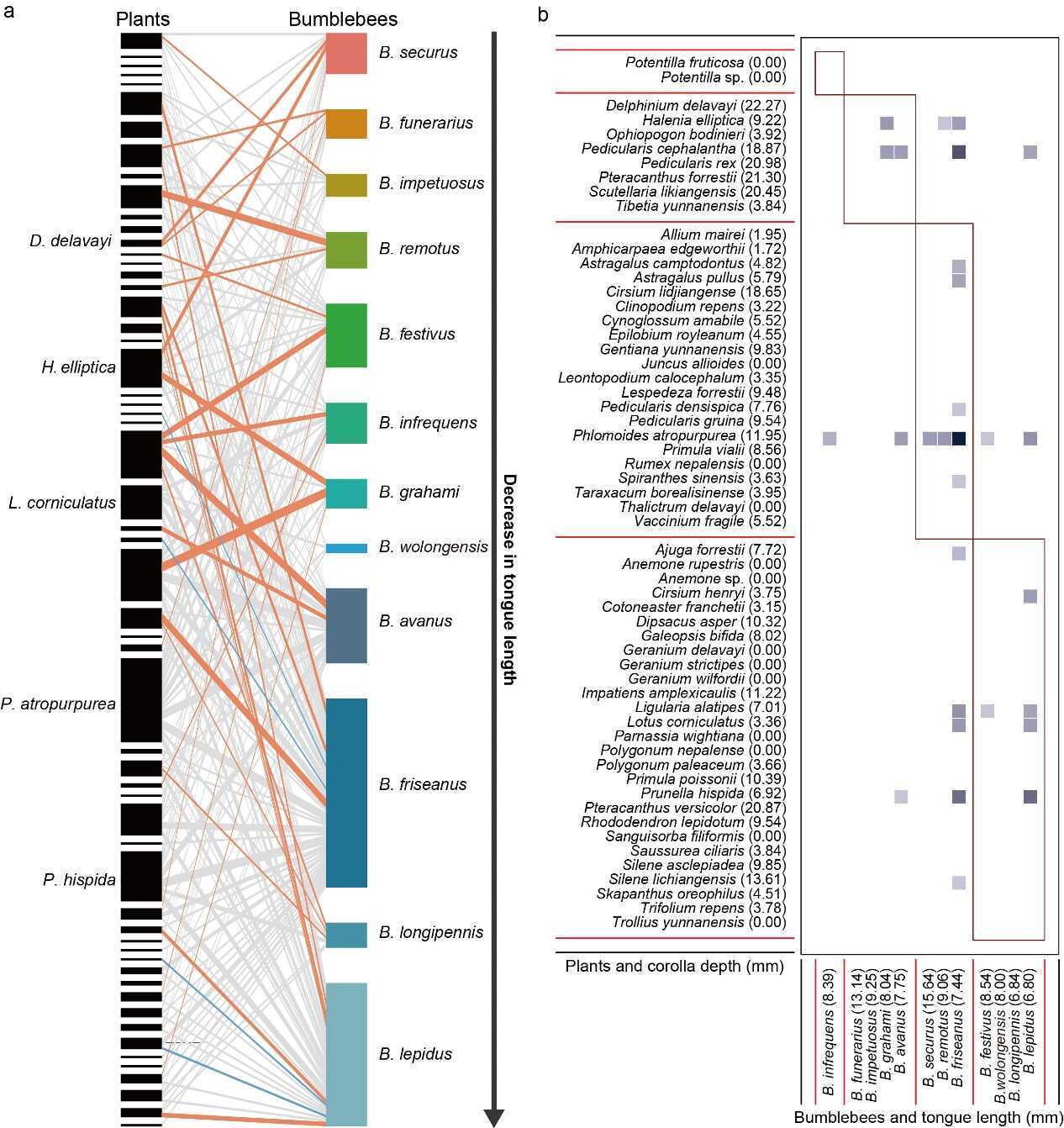

针对这一科学问题,中国科学院昆明物研究所王红研究员团队对横断山区玉龙雪山的3个高山草甸群落开展了为期四年的熊蜂及其访花植物的调查。于每年盛花期(7–9月)收集熊蜂访花数据,构建了由12种同域分布熊蜂物种(图1)与开花植物组成的传粉网络,并测量每种熊蜂喙的长度及其访问植物的花性状。通过分析网络结构特征,不同种熊蜂食性生态位宽度和种间生态位重叠度,以及熊蜂的喙长与其食性生态位之间的关系,探究同域分布熊蜂的共存机制。

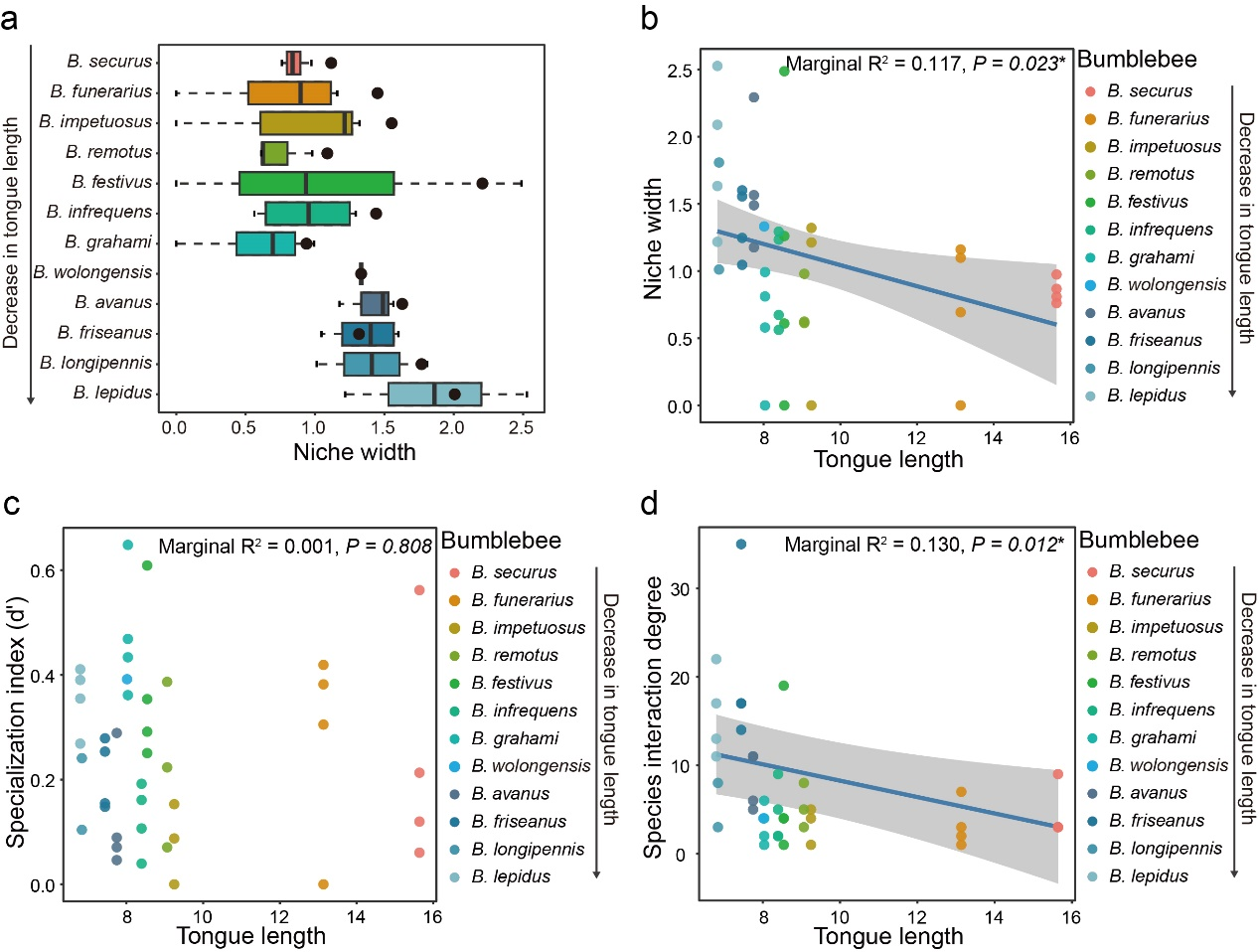

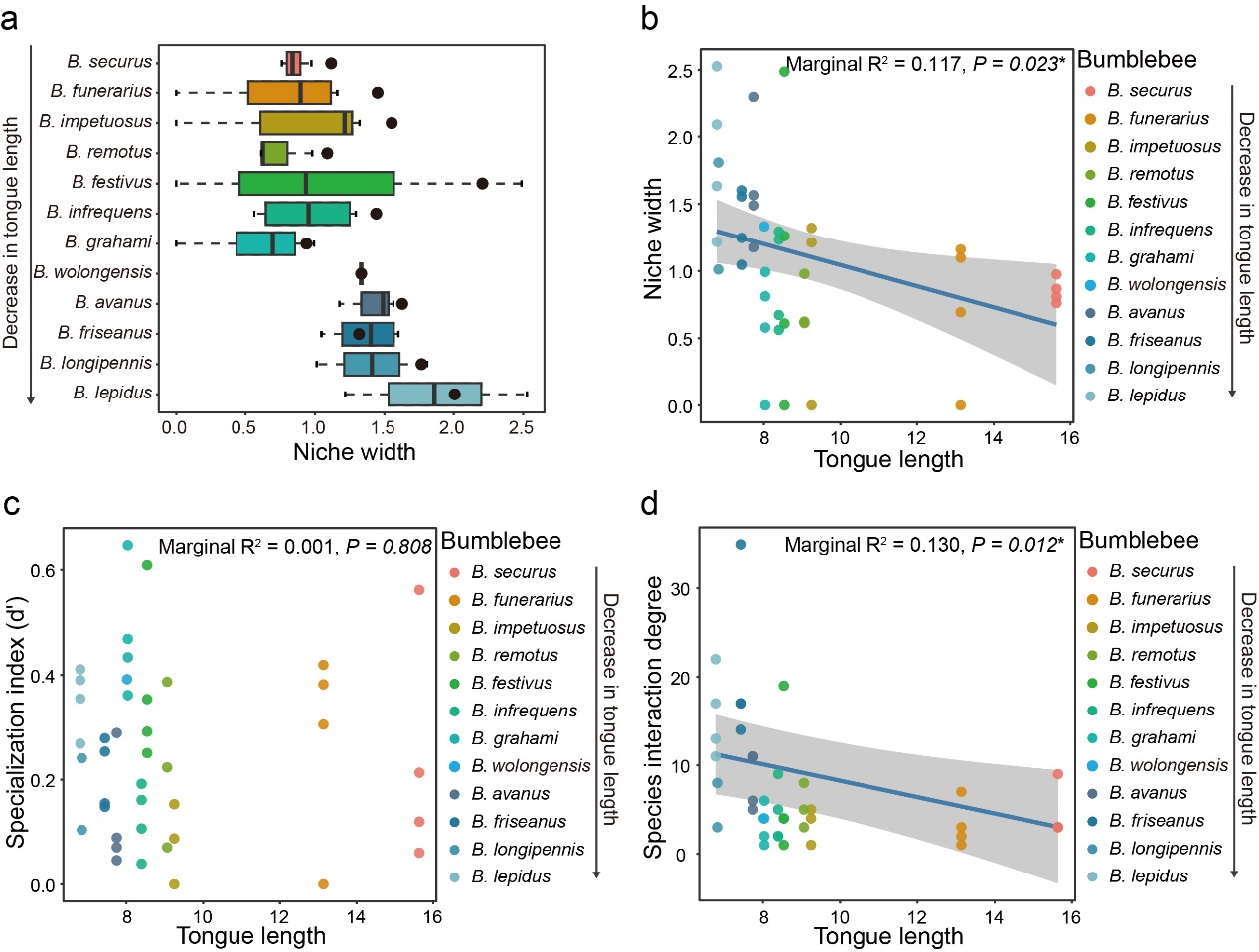

研究发现,横断山区高海拔多种熊蜂物种共存的群落中,12种熊蜂喙长的长度变异为连续变化,范围从4.7至21.7毫米,差异超过四倍;熊蜂-植物互作网络的结构在各年均表现出高度泛化的特征,即大多数熊蜂均访问了多种植物,而多数植物也被多种熊蜂访问(图2)。熊蜂物种之间存在显著的访花物种重叠,尤其是具短喙的熊蜂种类之间共享植物最为明显。网络模块性分析表明不同喙长的物种并未形成清晰的功能群模块,其中长喙种类在网络模块结构中并未集中于某个模块,而是分布在多个模块中。熊蜂的食性生态位宽度(访花植物的物种香浓多样性)与其喙长呈显著负相关(图3),即喙长越短的熊蜂,其访问的开花植物种类更多,表现出更高的泛化访花行;而喙长越长的熊蜂则更倾向于访问少数特定的深花冠植物,具有较窄的食性生态位宽度。尽管熊蜂的喙长虽然可能解释其访花生态位宽度的变化,但并不能显著预测不同熊蜂物种之间的资源分化程度(P = 0.793)。相反,熊蜂物种丰度成为决定生态位重叠程度的重要因素(P = 0.009),即丰度越高的熊蜂物种,与其他物种共享花资源的程度也越高。

以往传统研究认为同域分布的传粉者通过生态位分化实现资源的差异化利用,从而减少竞争,实现共存。该研究发现,横断山区高海拔草甸群落中多种熊蜂之间在植物花资源利用上并未存在显著的生态位分化,相反存在较高的食性重叠,尤其是短喙型物种之间更为突出。该研究提出,熊蜂觅食的泛化能利用群落中尽可能多的花资源,可能是传粉者群落内部抵消潜在竞争的重要策略。横断山区拥有极为丰富的开花种类和充足的花资源,且亚高山与高山草甸的开花期较长,能为传粉昆虫提供充足的花资源。因此,多种熊蜂物种的共存并不必需依赖于严格的对植物花资源利用上的生态位分化。研究建议,未来应关注非盛花期熊蜂对花资源的利用,并综合考虑物候、花报酬营养质量和筑巢资源等因素,以更全面理解传粉网络的稳定性机制以及熊蜂的共存机制,为高山草甸生态修复和利用提供重要的理论指导。

该研究揭示了中国西南山地植物-熊蜂互作的特殊性,强调传统的生态位理论并不能有效解释该地区物种共存。熊蜂食性的泛化性和丰富的花资源可能是维持熊蜂多样性和传粉网络的关键。研究成果以Generalised bumblebee–flower interactions demonstrate weak floral niche partitioning despite a high bee diversity为题,发表在国际生态学权威期刊Ecography上。中国科学院昆明植物研究所徐鑫博士和梁欢博士为论文共同第一作者,王红研究员和任宗昕副研究员为共同通讯作者;巴西米纳斯吉拉斯联邦大学Pietro Kiyoshi Maruyama,巴西瓦勒斯-热基蒂尼奥尼亚大学André Rodrigo Rech,昆明植物研究所Judith Trunschke博士后、李海东副研究员、赵延会副研究员参与了工作。研究得到了中国科学院战略性先导科技专项(XDB31000000)、国家自然科学基金青年基金项目(32401288,32100188)和面上项目(32071670)、云南省“彩云博士后计划”项目、云南省青年人才项目(YNWRQNBJ-2019–055)等项目的资助。

文章链接

图1 样地中12种熊蜂记录及其喙长差异

图2 熊蜂传粉网络及其模块结构

图3 (a) 12种不同喙长熊蜂物种的食性生态位宽度。(b)熊蜂喙长与食性生态位宽度之间的关系。(c-d)熊蜂喙长与物种平均特化水平指数(d')及物种互作数量之间的关系

|