|

紫花苜蓿(Medicago sativa L.)是全球栽培面积最大的高蛋白饲草,因其良好的营养价值和口感而被誉为“牧草之王”。提高紫花苜蓿产量是最重要育种目标之一,增加种植密度以提升单位面积的产量是一种有效的解决方法。然而,高密度种植可能会触发植物的避荫反应(Shade Avoidance Response,SAR),导致植株伸长生长和倒伏率增加、分蘖和分枝减少、早期开花和衰老,最终导致产量大幅降低。因此,为了实现单位面积最大产量,创制能够缓解SAR的理想株型新品种是有效的解决途径。叶柄角度(Leaf Petiole Angle,LPA)是植株结构的一个关键特性,也是豆科作物遗传改良的目标性状。在高密度种植下,直立的叶片可以更好地捕获光线从而提高光合效率和通风,最终提高产量,但目前适应高密度种植的紫花苜蓿品种仍然非常缺乏。

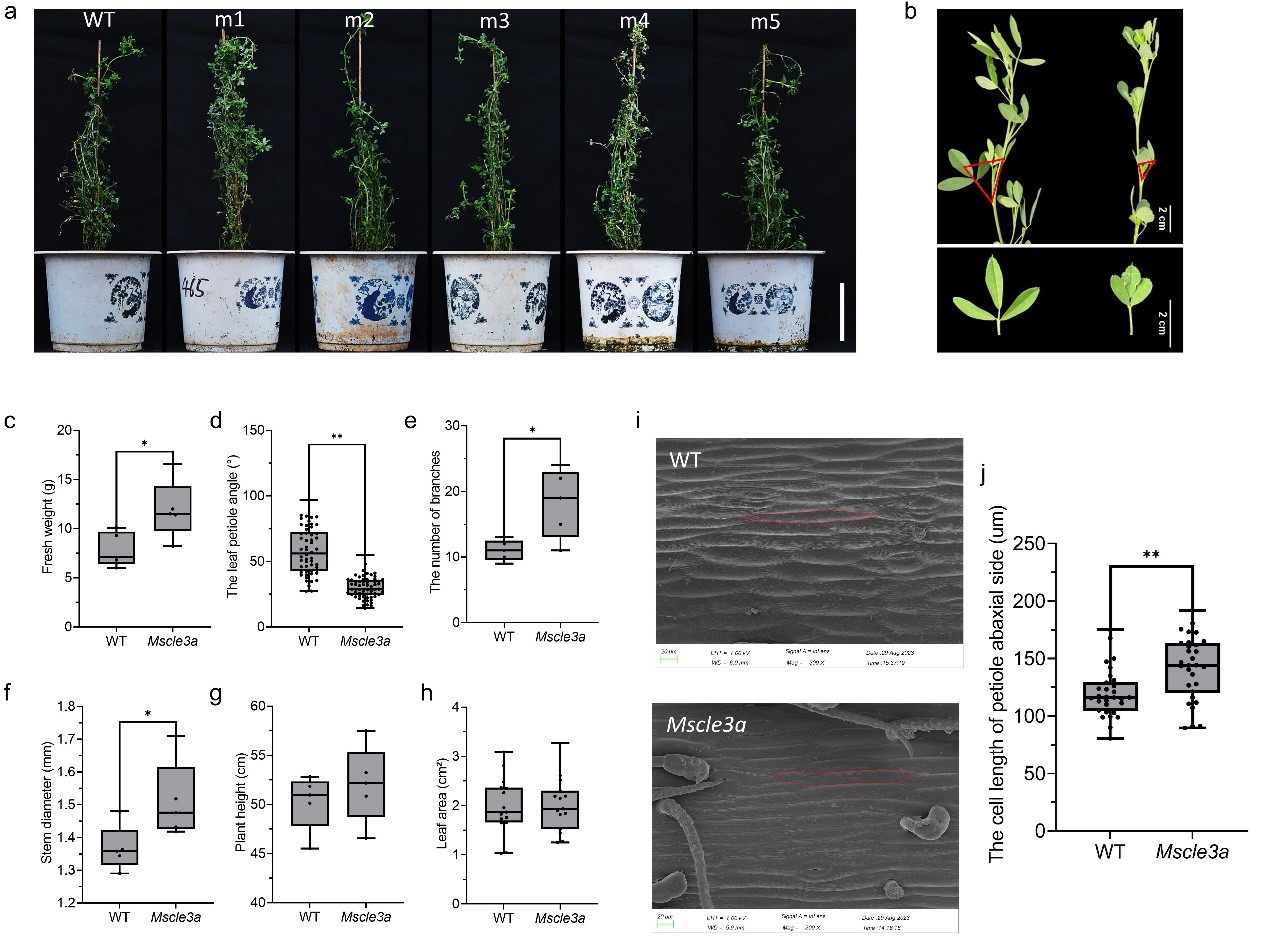

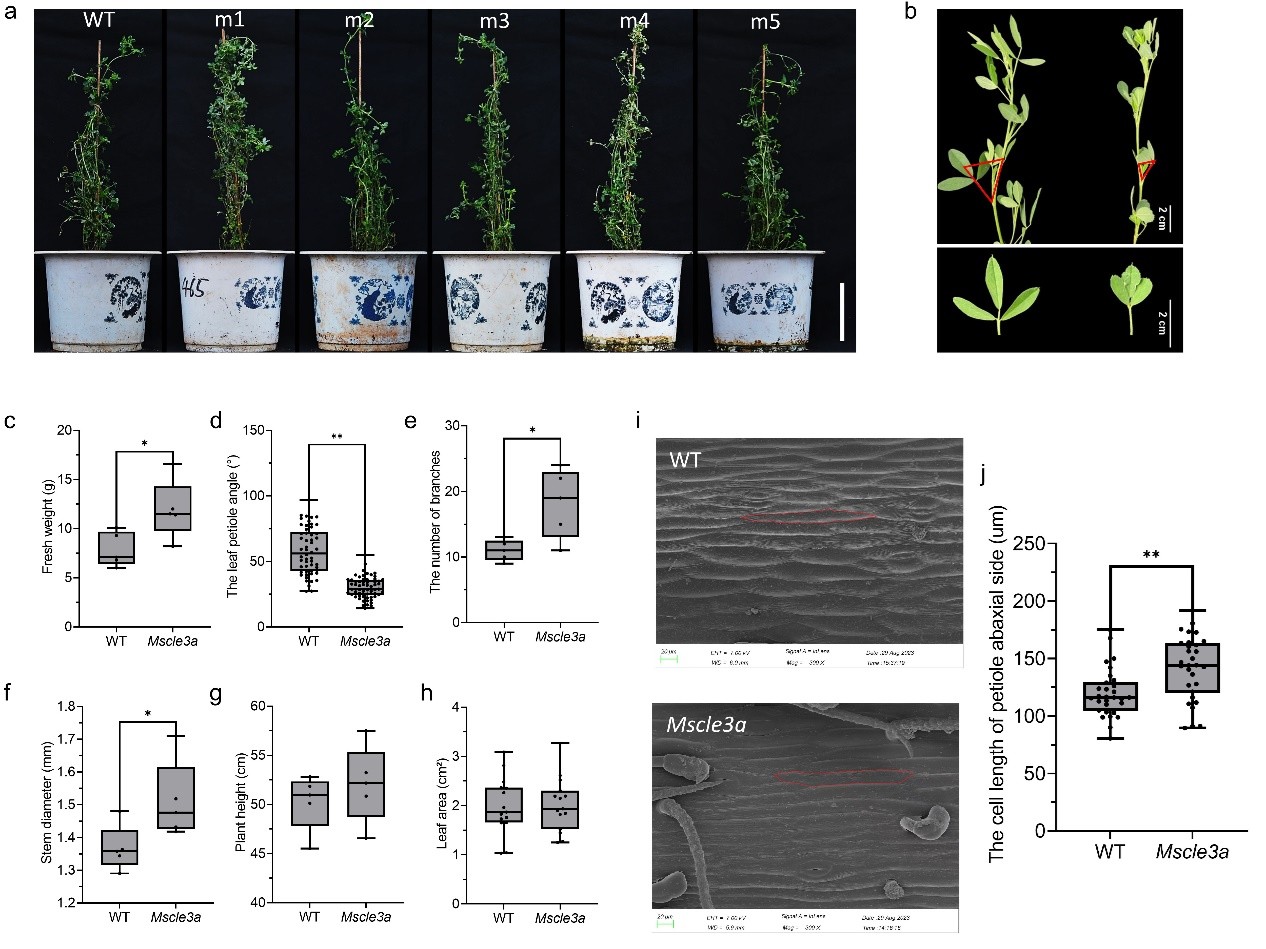

近日,中国科学院昆明植物研究所青藏高原植物进化与适应专题组利用CRISPR/Cas9技术靶向敲除了紫花苜蓿的MsCLE3a,获得5个纯合突变体。Mscle3a突变体植株的叶夹角较野生型显著减小,植株结构紧凑,分枝数与鲜重显著增加。冷冻扫描电镜(Cryo-SEM)结果显示,Mscle3a突变体的叶柄远轴面细胞显著伸长导致LPA减小。转录组和qRT-PCR分析进一步揭示Mscle3a突变体中油菜素内酯生物合成基因的下调表达,这可能是调节叶夹角机制的基础。该研究创制了一个LPA减小的紫花苜蓿新种质并初步解析了LPA减小的分子机制,为培育适应高密度种植紫花苜蓿新品种提供了新的材料,MsCLE3a的同源基因也有望应用于其它豆科作物以创制理想株型新品种。

研究成果以CRISPR/Cas9-mediated gene editing of MsCLE3a confers compact alfalfa architecture为题发表在Plant Science。

文章链接

图1 WT和Mscle3a突变紫花苜蓿的表型

|