|

洞穴内部通常光照弱、温度恒定、湿度高,且营养贫瘠,是一种极为独特的生态系统。洞穴内生物繁殖能力弱、群体小,灭绝风险极大。全球洞穴系统孕育了大约5万种穴居生物,但仅有7%的洞穴在自然保护区之内。相对地表生物,人们对洞穴生物的关注则较少。东亚亚热带,尤其喀斯特地区,拥有丰富的洞穴系统,孕育了许多特有的生物,被认为是生物多样性热点区域。

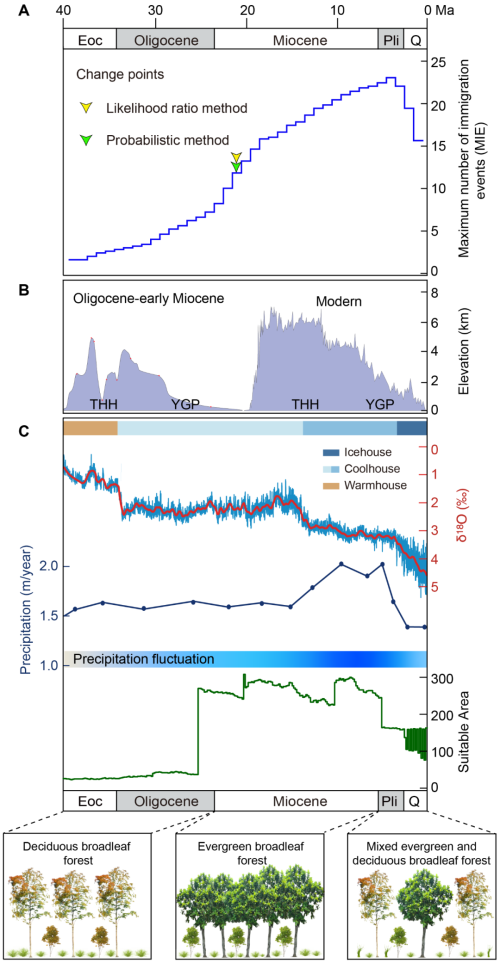

国家植物园、中科院植物所王伟研究组以东亚亚热带洞穴的特有生物为研究对象,通过整合28个植物、动物和真菌类群的系统发育、分化时间和生物地理等分析,发现88%的洞穴定殖事件都发生在渐新世-中新世交界期(23 Ma)之后;绝大多数洞穴特有支系(1真菌类群除外)都起源于地表的东亚亚热带常绿阔叶林。洞穴定殖速率在中新世(21–5 Ma)持续增加,上新世以来(4 Ma)急剧降低。科研人员进一步模拟东亚亚热带常绿阔叶林适生区的进化动态,并分析了19个化石点的古温度、古降水变化,认为当地的地质(造山和板块运动)、古气候(季风和降水)以及亚热带常绿阔叶林的演变共同驱动了该地区洞穴生物的定殖。此外,研究还发现9个从洞穴生境返回地表的事件:植物1次,动物5次,真菌3次。这说明洞穴不仅是森林物种的避难所,而且是森林生态系统恢复的一个资源库。

东亚亚热带地区洞穴生物的迁入动态

(A)迁入速率;(B)青藏高原-云贵高原海拔变化简图;(C)气候和植被变化动态

该研究揭示了东亚亚热带地区洞穴生物的定殖规律,并解析了影响地表生物迁入洞穴的主要因素,提出的“气候-植被-孑遗”模型可用来解释其他同纬度地区洞穴生物的定殖式样。该研究不仅提高了人们对洞穴生物多样性进化历史的理解,而且对地上、地下生物多样性保护具有重要意义。

该研究成果于近日在线发表于国际学术刊物PNAS上。国家植物园、中科院植物所在读博士生李小倩为该论文第一作者,王伟研究员为通讯作者。这项研究得到了中科院先导专项和国家自然科学基金的资助。

文章链接:

https://doi.org/10.1073/pnas.2207199119

---------------------

编辑丨韩艺

审核丨李蕊梅

原文链接:国家植物园科研人员揭示东亚亚热带地区洞穴生物的定殖规律 | 学术前沿

|